La aportación del hombre a la naturaleza ha sido la recta. Así nos va, así nos ha ido. Nubes blanquísimas pasan sobre el cielo lívidametne azul. Se marcha el año. Los olivos, indiferentes colocan su punto de verdor mientras suena la campana de las doce.

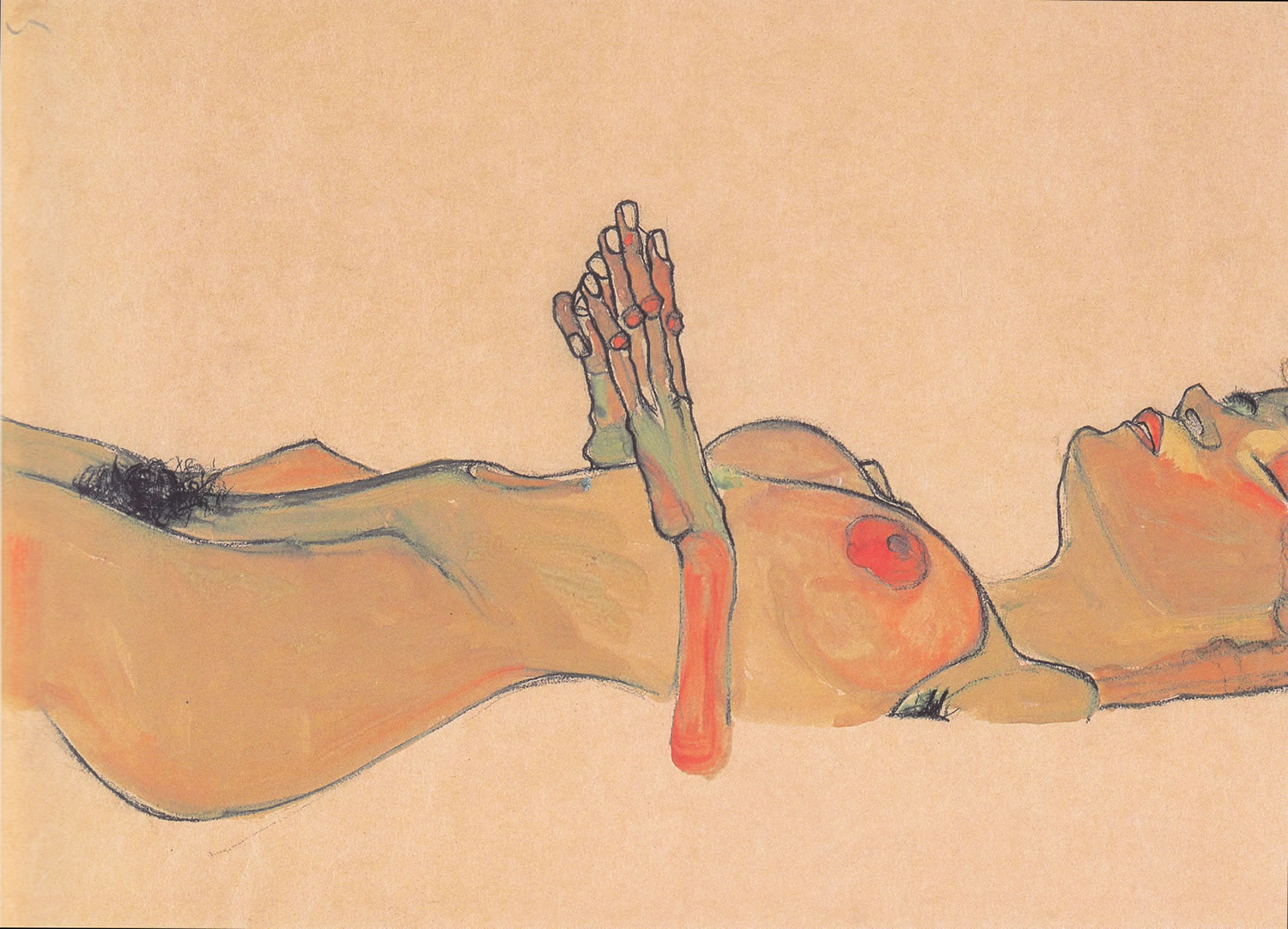

Nosotros seguimso con la mano, ayudados de la mano de Shiele.

LA MANO EN EL FUEGO (continuación)

Lo de Linda fue el principio de todo, mi prehistoria sexual, por así decir, pero el mundo de lo maléfico quedaba aún lejos, protegido por la inexpugnable costra de la realidad, magnificado por las brumas de mi ciudad natalicia. Valdrá la pena pasarse algunos acontecimientos de escasa importancia para dar fe de mis primeras escaramuzas onanistas, no sea que los editores, tan puntillosos siempre, manden el original a los corrales, como dicen ustedes, por falta de verosimilitud o de audacia expresiva. Un adolescente que niegue haber vendido su alma y algo más al bueno de Onán, es, cómo lo diremos, un perfecto aspirante a la carrera diplomática. Aceptemos que a veces se llega a la masturbación por tan complejos vericuetos que ni el más fantasioso e instruido de los hombres pudiera llegar a agotarlos. Linda, que hubiera sido, estoy seguro, mucho más eficaz en este menester que en los enigmas de los números reales, todo lo más que pudo conseguir de mí fue un catálogo bastante prolijo de poluciones nocturnas, pero pare usted de contar. Cuando se es muy joven y aún no se han cruzado los páramos de la iniciación, uno comienza a rebuscar en sí mismo, embaucado por una actriz americana de último momento que folla con convicción, como si la vida le fuera en ello, hundiendo la cabeza contra la almohada, a escasos cinco centímetros de un punzón para el hielo con el que ya tiene decidido hacer picadillo al bribón que suda y resopla como un cerdo contra sus nalgas cibelinas. Si la actriz se hace esperar -¡estas actrices!-, no tarda uno en tropezarse con la compañera de curso que tiene una manera casi distraída de olvidarse las bragas en la taquilla y abrir de forma cuasi gimnástica las piernas, exponiendo a los cuatro vientos su enigmático tiesto de begonias-tigre, para escándalo del retrato oficial y añoso de la Reina Madre y desconcierto del profesor de lengua extranjera, parapetados ambos detrás de la mesa, magnetizados por el cráter febril, abisalmente palpitante tal una de esas fallas terroríficas del desierto de Arizona. Pero Betty, que así se llamaba la pupila olvidadiza y truhana que a todos nos privó de la cinefilia y de su inmejorable humor, se reservaba para otras plazas, dejando a sus esforzados compañeros con un palmo y medio de narices y una lágrima petrificada en el fondo de la nuez, de manera que con Betty todo lo más que conseguí fue instalarme en un estado hipnótico, en una semiidiotez que me machacaba los huesos y me tenía todo el rato como la puerta de un horno crematorio.

Lo de Linda fue el principio de todo, mi prehistoria sexual, por así decir, pero el mundo de lo maléfico quedaba aún lejos, protegido por la inexpugnable costra de la realidad, magnificado por las brumas de mi ciudad natalicia. Valdrá la pena pasarse algunos acontecimientos de escasa importancia para dar fe de mis primeras escaramuzas onanistas, no sea que los editores, tan puntillosos siempre, manden el original a los corrales, como dicen ustedes, por falta de verosimilitud o de audacia expresiva. Un adolescente que niegue haber vendido su alma y algo más al bueno de Onán, es, cómo lo diremos, un perfecto aspirante a la carrera diplomática. Aceptemos que a veces se llega a la masturbación por tan complejos vericuetos que ni el más fantasioso e instruido de los hombres pudiera llegar a agotarlos. Linda, que hubiera sido, estoy seguro, mucho más eficaz en este menester que en los enigmas de los números reales, todo lo más que pudo conseguir de mí fue un catálogo bastante prolijo de poluciones nocturnas, pero pare usted de contar. Cuando se es muy joven y aún no se han cruzado los páramos de la iniciación, uno comienza a rebuscar en sí mismo, embaucado por una actriz americana de último momento que folla con convicción, como si la vida le fuera en ello, hundiendo la cabeza contra la almohada, a escasos cinco centímetros de un punzón para el hielo con el que ya tiene decidido hacer picadillo al bribón que suda y resopla como un cerdo contra sus nalgas cibelinas. Si la actriz se hace esperar -¡estas actrices!-, no tarda uno en tropezarse con la compañera de curso que tiene una manera casi distraída de olvidarse las bragas en la taquilla y abrir de forma cuasi gimnástica las piernas, exponiendo a los cuatro vientos su enigmático tiesto de begonias-tigre, para escándalo del retrato oficial y añoso de la Reina Madre y desconcierto del profesor de lengua extranjera, parapetados ambos detrás de la mesa, magnetizados por el cráter febril, abisalmente palpitante tal una de esas fallas terroríficas del desierto de Arizona. Pero Betty, que así se llamaba la pupila olvidadiza y truhana que a todos nos privó de la cinefilia y de su inmejorable humor, se reservaba para otras plazas, dejando a sus esforzados compañeros con un palmo y medio de narices y una lágrima petrificada en el fondo de la nuez, de manera que con Betty todo lo más que conseguí fue instalarme en un estado hipnótico, en una semiidiotez que me machacaba los huesos y me tenía todo el rato como la puerta de un horno crematorio.

Lo cierto es que ni la vampiresa on

írica ni mi compañera de clase lograron contagiarme, pese a sus apremios, con el bacilo de onán. De hecho, mi entrada en el club de los masturbadores empedernidos, por extraño que parezca, se la debo a una desconocida. A una perfecta desconocida, para ser del todo exacto. Nuestros caminos se juntaron en una tarde melancólica y lloviznosa en la que la vida y sus asuntos parecían no tener demasiada prisa por echarse a rodar monte abajo, tropezando con todo lo que pudiera ir a su encuentro. Yo estaba, como cada tarde, en la habitación que compartía con mi hermano, escuchando y grabando el programa de Teddy Cliff, donde siempre se mezclaba un poco de todo, desde la visita de un faquir malayo que tenía patas arriba a Gran Bretaña por introducirse cristales en la nariz y meterse entre pecho y espalda espetones al rojo, hasta la última maqueta de un grupo punky de Swansea, flipante y desconocido, con pinta de comerse el mundo, incluidos el faquir y sus espetones. Mi hermano, un mediocre tres cuartos de los Gangs de Coventry, era un incondicional de Teddy, pero los jueves no lo podía escuchar en directo porque tenía entrenamientos de rugby, así que yo me embolsaba una libra grabándole el programa al tiempo que me hacía con una cultura underground y todo eso. Esa tarde, el gran Teddy entrevistaba a un escultor que venía de obtener un bombazo en el mismísimo Londres con una performance frente al palacio de Buckingham. Los periódicos locales sacaron en quinta la brutal irrupción de la policía en mitad de su performance, lo que para el artista cachorro era un ejemplo claro de la interconexión existente entre realidad y arte, como trataba de explicar por activa y por pasiva al bueno de Cliff:

-El artista debe estar dispuesto siempre a que le partan los morros. Un artista al que nunca hayan partido la cara es, con perd

ón, un mierda, un saltimbanqui, un pringao.

-Bueno. Creo..., creo que lo comprendo -rumiaba Teddy, contrariado porque su intuici

ón le decía que acababa de perder a trescientos oyentes.

-Si mi arte es capaz de provocar una reacci

ón de tal calibre, que alguien me parta la cara o me lleve detenido a la comisaría, es que la propuesta cumple con su primer objetivo, que no es otro que el de desenmascarar al poder.

Adem

ás del artista desenmascarador, se encontraba en el estudio una profesora de yoga llamada Christie Clark que había publicado un libro sobre orquídeas negras que, dado el cariz plomizo que iba tomando el programa, comenzaba ya a temer más que a una asonada de mineros galeses. El escultor, después de aquella primera fogatería, resultó ser un tipo decididamente desalentador, que pensaba abandonarnos por un país menos opresivo e hipócrita. Primero, claro, debía colocar algunas de sus piezas en el museo del condado, pues en el fondo latía en él un principio patriótico y constructivo, pero lo peor de todo era que su voz, tan plúmbea y vana como sus explicaciones, poseía la virtud de emboscar un cielo de suyo lluvioso, y así, a medida que se iba soltando la melena, el cielo de Coventry se ponía más y más oscuro, hasta que, incapaz de soportar por más tiempo la jerga pastosa e incomprensible del joven, se puso a llover con vehemencia, casi con asco, con un imprevisto rencor victoriano y casposo. Aquel jueves por la tarde, el mundo parecía haberse confabulado en mi contra, pero el chico, ya metido en faena, seguía dale que te pego con su verborrea de cinco chelines, sin importarle que sobre la aburrida Inglaterra estuviese a punto de desencadenarse el diluvio universal y las siete plagas de Egipto. Él seguía a lo suyo, como el topo que abre un agujero en la tierra y sigue y sigue horadando sin que nada lo haga desistir. Una tarde bíblica, sí señor, una de esas tardes primaverales que parecían abonadas a la postal ñoña, con un reguero de madres empujando sus carritos, y viejetes sentados en los bancos, a la caza de una brizna de sol o de una falda rebelde, pero que acaban en riadas tremebundas y con la buena gente de Coventry paseando en kayak por Lady Godiva Square. Sabedor de la catástrofe que amenazaba al imperio y a la corona británica de seguir en sus trece, Teddy Cliff trataba de dar largas al artista adolescente, pero en vez de eso, todo cuanto se le ocurría era preguntarle por la orientación política de su discurso artístico.

-Pero, c

ómo -aullaba el artista mientras tronaba con énfasis gótico.

Entretanto Teddy tragaba saliva y buscaba algo con lo que inmovilizar a su entrevistado.

-Bueno, en el fondo, todos los art...

-A ver, a ver si conseguimos enterarnos -segu

ía el jovenzuelo con la convicción de quien está consultando la Británica antes de aplacar a un batallón de lanceros bengalíes-. El artista, quiero decir, el verdadero artista, es siempre un ser apolítico, devorado, quintaesenciado por su propio arte.

La garganta de Teddy, tan fluida casi siempre, trataba de poner en orden su cerebro, pero el cerebro de Teddy, esto no era ning

ún secreto para nadie, no era lo mejor de su repertorio.

-La imagen del artista es la de un Ulises bien amarrado al palo de su nave -prosigui

ó-, ajeno al canto de las sirenas y expuesto al picotazo de los hambrientos albatros. Y a propósito de albatros, el gran poeta...

Como un chimpanc

é perdido en una infinita costra de hielo, Teddy intentaba en vano conducirlo a uno de esos callejones sin salida del lenguaje, a fin de que fuera el propio artista quien acabara sintiéndose atrapado, pero el artista sabía cómo escalar las paredes del peligro y no predisponerse así como así contra las nubes de pirañas y yacarés que, escondidas en el fondo de las cloacas, pudieran salir a la superficie, de manera que el pobre y desesperado Teddy no tuvo más remedio que lanzarse sobre él y arrancarle el micrófono de los labios. El artista, sorprendido, atacado en su amor propio, refunfuñó y trató de añadir alguna cosa, pero ya la sintonía de Simon & Garfunkel se abría paso a través de las ondas y la gesta del muchachote pelirrojo -un tipo tan tan pesado no podía ser sino pelirrojo- quedó como desvanecida por el aguaje que él mismo había desencadenado. Concluida la balada, Teddy agradeció la valentía formal del prometedor joven, augurándole un porvenir pánico, pero sin mediar pausa, acelerando incluso, saludó a su otra invitada, la, ¿cómo llamarte, Christie Clark, yogui o botánica?

-S

í. Bueno. Ejem... Christie, llámame Christie.

-T

ú no eres artista, ¿verdad?

-Todos, todos llevamos un artista dentro.

Entre Blanche (pero no s

é si me decidiré a hablar de Blanche) y Carlota nunca hubo verdadero color. En Blanche, es cierto, existía alguna noticia oscura, una historia amarga, un amor incestuoso o algo parecido que la hacía misteriosa como una granada de mano flotando en un río o una escalera que sólo sirviese para subir. Toda su inmensa dulzura, toda su sensibilidad exacerbada poseían un contrapunto híspido que a mí me producía no poca incertidumbre. Con Blanche siempre tenía la sensación de estar con un pie dentro del agua y con el otro fuera, no sé si me explico. Carlota era diferente. Contra ella mis defensas no tenían nada que hacer. Respondía ante sus reclamos con la voluntad y la prontitud de esas cometas que los niños hacen volar en la playa. Tan pronto como pronunció su apellido, todas mis reservas y aun todos los fosos y murallas que con tanto celo ponía ante los amores furtivos, desaparecieron por completo. Hasta entonces me había ido bien en mi carrera de picaflor. Con Sophie y Cindy, las relaciones más serias de cuantas había tenido hasta la fecha, acabé por rendirme ante la complejidad femenina, pero no claudiqué. Al fin y al cabo, agenciarse un polvo no tiene por qué resultar tan enrevesado como la construcción de la catedral de Westminster y así, mis entusiastas compañeras ocasionales, raramente se tomaban la molestia de apuntar su verdadero número telefónico. ¡Cuántas veces me encontré llamando a tipos desconocidos como aquel viejo grabador de lápidas que estaba hasta las narices de que lo molestaran jodidos imberbes preguntando por una tal Gertrud! Con Carlota, sin embargo, fue como pasar el Rubicón sin esperarlo. Ya lo he referido en alguna parte, soy un tipo fantaseador y poco adicto a la realidad. Esta propensión mía acaso tenga su origen en los atracones de galletas de jengibre que mi madre se dio a cuenta de mi embarazo o quizás en la presencia un poco nebulosa de mi padre, que las más de la veces se llevaba hasta las tantas detrás de una caja registradora, poniendo en orden el imperio de los Osborn o acumulando pistas sobre el oro de los templarios, no sé. El asunto era que yo tenía metido entre ceja y ceja ser escritor y no encontraba la manera de soltar amarras familiares y echarme a volar sobre el cielo londinense. Hasta llegar a Carlota, todo habían sido fantasías, deliquios, y poemas caóticos y horribles escritos al albur de una contrariedad, de un espejismo o de unos cuantos porros enloquecedores. Carlota Melville escribía entonces poemas aún más peregrinos que los míos, pero los mantenía en secreto, como si temiera que la luz los contaminase y los pudriese, como suele suceder con los poemas juveniles. Pero estar con aquella mujer, era estar de alguna forma con la vieja y gran literatura inglesa y aunque ni entonces ni ahora estuve interesado por la mitomanía, la relación vicaria con Melville contaminó mi sangre de tal manera, que durante una buena temporada quedé fuera de mí, obsesionado por la ballena blanca tanto o más que el capitán Ahab. No obstante, lo bueno de la aventura con la bisnieta o tataranieta del aduanero fue que me comprometió de por vida con Melville, de quien me había ocupado en lecturas obligatorias y laboriosas. Desde entonces lo leo casi con camaradería, como una forma abstracta pero sencilla de estar con Carlota y en Carlota. Porque si es cierto que llegué a Carlota a través de Melville, después de aquello puedo llegar a Melville a través de Carlota. No habían pasado dos horas desde que sintiera sobre la nuca el martillo-Melville, y ya sabía dentro y fuera de mí que no existía nada en el mundo capaz de quitarme del pensamiento a aquella mujer que sorbía un líquido verde y muy aguado, mientras toda ella brujuleaba dentro de un jersey de angorina color pistacho, como colibrí asustado por el oro de su jaula. Dos horas más tarde ya había conseguido estrujarla contra el álamo más alto de todo Coventry. Ella había opuesto alguna obstinada resistencia al principio, pero en mí había una fuerza interior capaz de sortear todas las resistencias del mundo. Me había convertido de golpe en el capitán Ahab y ni las olas de treinta metros, ni el hielo, ni los cabos, ni las ventiscas, ni el whisky de garrafa, me habrían apartado aquella noche del camino de la ballena blanca. De haber tenido que emplear un martillo eléctrico para echar abajo sus defensas, lo hubiera hecho sin dudar un segundo. Si para conseguirla hubiese sido necesario escalar una montaña de hielo, exponiéndome a la congelación y a los aludes, no hubiera vacilado tampoco. Ella, que estaba al tanto de mis operaciones, trató de escurrirse entre otros amigos, en una última tentativa de poner distancia o misterio entre ambos, pero en realidad estaba felicísima con un asedio como aquél. Ese sí pero no y ese no pero sí, me dejaba a mí mucho más indefenso, mucho más abandonado a la gran ballena color pistacho que nadaba junto a mi barca. Yo seguía sus maniobras con la desesperación con la que un lobo de mar hambriento sigue a través de la oscuridad el lomo del cetáceo que lleva buscando obsesivamente durante años. De cuando en cuando, sus ojos se quedaban detenidos en los míos, intentando averiguar hasta dónde podría ceder ante el curso de los acontecimientos. Yo no ignoraba entonces los simulacros de la seducción, esos pequeños arpones que uno va clavando en la oscuridad del mar con la esperanza de que alguno acierte con el lomo de la bestia, pero ahora me sentía tan paralizado que, en vez de arpones, iba lanzando bolitas de cristal que se perdían como azucarillo en el fondo oceánico. Sin embargo, cuando ya rozaba la desesperación, cuando estaba a punto de hundirme bajo el peso de alguna de las bolitas, se acercó Carlota y me arrastró a un extremo de la barra, allanándome todos los caminos. La luz de uno de los focos flotaba sobre sus hombros enmarcando unos cabellos castaños, que parecían absorber primero y revolear después, toda la luz. Era guapa Carlota. Enseguida me puso al corriente de sus intereses terrenales y sus dudas metafísicas. Lo tomas o lo dejas. Pero yo no podía elegir, de manera que contraataqué con el sempiterno tema de las orquídeas y no tardé en presentarme como defensor de todas esas pequeñas cosas que nos rodean y a las que nuestra ceguera y nuestra insensibilidad convierten en invisibles. Eso no fallaba. Soy escritor, confesé con el rubor de quien se declara pederasta, faquir o campeón nacional de tiro con honda. La luz cambiante, el ruido ensordecedor y aquel bebedizo color amaranto pálido contribuyeron a que Carlota tardase en reaccionar a mis palabras, mientras el humo rampaba por el cono de luz, sin prisas, trenzándose sobre sí mismo. Cuando ya me temía lo peor, sus labios se arquearon suavemente en una sonrisa no del todo apaciguadora.

é si me decidiré a hablar de Blanche) y Carlota nunca hubo verdadero color. En Blanche, es cierto, existía alguna noticia oscura, una historia amarga, un amor incestuoso o algo parecido que la hacía misteriosa como una granada de mano flotando en un río o una escalera que sólo sirviese para subir. Toda su inmensa dulzura, toda su sensibilidad exacerbada poseían un contrapunto híspido que a mí me producía no poca incertidumbre. Con Blanche siempre tenía la sensación de estar con un pie dentro del agua y con el otro fuera, no sé si me explico. Carlota era diferente. Contra ella mis defensas no tenían nada que hacer. Respondía ante sus reclamos con la voluntad y la prontitud de esas cometas que los niños hacen volar en la playa. Tan pronto como pronunció su apellido, todas mis reservas y aun todos los fosos y murallas que con tanto celo ponía ante los amores furtivos, desaparecieron por completo. Hasta entonces me había ido bien en mi carrera de picaflor. Con Sophie y Cindy, las relaciones más serias de cuantas había tenido hasta la fecha, acabé por rendirme ante la complejidad femenina, pero no claudiqué. Al fin y al cabo, agenciarse un polvo no tiene por qué resultar tan enrevesado como la construcción de la catedral de Westminster y así, mis entusiastas compañeras ocasionales, raramente se tomaban la molestia de apuntar su verdadero número telefónico. ¡Cuántas veces me encontré llamando a tipos desconocidos como aquel viejo grabador de lápidas que estaba hasta las narices de que lo molestaran jodidos imberbes preguntando por una tal Gertrud! Con Carlota, sin embargo, fue como pasar el Rubicón sin esperarlo. Ya lo he referido en alguna parte, soy un tipo fantaseador y poco adicto a la realidad. Esta propensión mía acaso tenga su origen en los atracones de galletas de jengibre que mi madre se dio a cuenta de mi embarazo o quizás en la presencia un poco nebulosa de mi padre, que las más de la veces se llevaba hasta las tantas detrás de una caja registradora, poniendo en orden el imperio de los Osborn o acumulando pistas sobre el oro de los templarios, no sé. El asunto era que yo tenía metido entre ceja y ceja ser escritor y no encontraba la manera de soltar amarras familiares y echarme a volar sobre el cielo londinense. Hasta llegar a Carlota, todo habían sido fantasías, deliquios, y poemas caóticos y horribles escritos al albur de una contrariedad, de un espejismo o de unos cuantos porros enloquecedores. Carlota Melville escribía entonces poemas aún más peregrinos que los míos, pero los mantenía en secreto, como si temiera que la luz los contaminase y los pudriese, como suele suceder con los poemas juveniles. Pero estar con aquella mujer, era estar de alguna forma con la vieja y gran literatura inglesa y aunque ni entonces ni ahora estuve interesado por la mitomanía, la relación vicaria con Melville contaminó mi sangre de tal manera, que durante una buena temporada quedé fuera de mí, obsesionado por la ballena blanca tanto o más que el capitán Ahab. No obstante, lo bueno de la aventura con la bisnieta o tataranieta del aduanero fue que me comprometió de por vida con Melville, de quien me había ocupado en lecturas obligatorias y laboriosas. Desde entonces lo leo casi con camaradería, como una forma abstracta pero sencilla de estar con Carlota y en Carlota. Porque si es cierto que llegué a Carlota a través de Melville, después de aquello puedo llegar a Melville a través de Carlota. No habían pasado dos horas desde que sintiera sobre la nuca el martillo-Melville, y ya sabía dentro y fuera de mí que no existía nada en el mundo capaz de quitarme del pensamiento a aquella mujer que sorbía un líquido verde y muy aguado, mientras toda ella brujuleaba dentro de un jersey de angorina color pistacho, como colibrí asustado por el oro de su jaula. Dos horas más tarde ya había conseguido estrujarla contra el álamo más alto de todo Coventry. Ella había opuesto alguna obstinada resistencia al principio, pero en mí había una fuerza interior capaz de sortear todas las resistencias del mundo. Me había convertido de golpe en el capitán Ahab y ni las olas de treinta metros, ni el hielo, ni los cabos, ni las ventiscas, ni el whisky de garrafa, me habrían apartado aquella noche del camino de la ballena blanca. De haber tenido que emplear un martillo eléctrico para echar abajo sus defensas, lo hubiera hecho sin dudar un segundo. Si para conseguirla hubiese sido necesario escalar una montaña de hielo, exponiéndome a la congelación y a los aludes, no hubiera vacilado tampoco. Ella, que estaba al tanto de mis operaciones, trató de escurrirse entre otros amigos, en una última tentativa de poner distancia o misterio entre ambos, pero en realidad estaba felicísima con un asedio como aquél. Ese sí pero no y ese no pero sí, me dejaba a mí mucho más indefenso, mucho más abandonado a la gran ballena color pistacho que nadaba junto a mi barca. Yo seguía sus maniobras con la desesperación con la que un lobo de mar hambriento sigue a través de la oscuridad el lomo del cetáceo que lleva buscando obsesivamente durante años. De cuando en cuando, sus ojos se quedaban detenidos en los míos, intentando averiguar hasta dónde podría ceder ante el curso de los acontecimientos. Yo no ignoraba entonces los simulacros de la seducción, esos pequeños arpones que uno va clavando en la oscuridad del mar con la esperanza de que alguno acierte con el lomo de la bestia, pero ahora me sentía tan paralizado que, en vez de arpones, iba lanzando bolitas de cristal que se perdían como azucarillo en el fondo oceánico. Sin embargo, cuando ya rozaba la desesperación, cuando estaba a punto de hundirme bajo el peso de alguna de las bolitas, se acercó Carlota y me arrastró a un extremo de la barra, allanándome todos los caminos. La luz de uno de los focos flotaba sobre sus hombros enmarcando unos cabellos castaños, que parecían absorber primero y revolear después, toda la luz. Era guapa Carlota. Enseguida me puso al corriente de sus intereses terrenales y sus dudas metafísicas. Lo tomas o lo dejas. Pero yo no podía elegir, de manera que contraataqué con el sempiterno tema de las orquídeas y no tardé en presentarme como defensor de todas esas pequeñas cosas que nos rodean y a las que nuestra ceguera y nuestra insensibilidad convierten en invisibles. Eso no fallaba. Soy escritor, confesé con el rubor de quien se declara pederasta, faquir o campeón nacional de tiro con honda. La luz cambiante, el ruido ensordecedor y aquel bebedizo color amaranto pálido contribuyeron a que Carlota tardase en reaccionar a mis palabras, mientras el humo rampaba por el cono de luz, sin prisas, trenzándose sobre sí mismo. Cuando ya me temía lo peor, sus labios se arquearon suavemente en una sonrisa no del todo apaciguadora.

-¿No ser

ás poeta?- preguntó.

Hay preguntas que obligan a uno a lanzarse al vac

ío sin paracaídas. Hasta un arponero curtido en los cabos, tiene momentos de desfallecimiento, cómo no, y ante una pregunta como aquélla, uno no sabe exactamente si te están echando los perros o extendiendo la alfombra, de forma que traté de sumar fuerzas y aventurar una respuesta lo menos categórica posible.

-Bueno, no exactamente.

Sus ojos se iluminaron de repente como si alguien en su interior estuviese haciendo pruebas de encendido con el

árbol de navidad. Aliviado, la invité a salir del antro. A empujones conseguimos ganar la puerta y rebozarnos al fin en el cortante frescor de la noche. Deambulamos por el centro de la ciudad atraídos por la vacilación de unas calles estrechas y pobremente alumbradas, por las que hacía horas que no pasaba ni un alma y por las que, de cuando en cuando, se entreveraba un girón de niebla. Me sentía tan ligero de mí mismo y a la vez tan aturdido, que temía tropezar a cada paso y desmoronarme como esos bibelots de cristal que al ser agitados simulan la nieve, pero al torcer una esquina, embozados en el vapor lisérgico del deseo, sin poder dilatarlo por más tiempo, nos besamos. Tanto era el trabajo y la excitación que nos apoyamos en un álamo arrogante, para no ser barridos por la noche.

Era, qu

é duda cabe, un buen comienzo. Ya se sabe que el amor, a seis mil años de haber sido incluido en todas las guías antropológicas y líricas, sigue siendo incomprensible, como cada día lo delatan los millones de hombres y mujeres que hablan y hablan de él sin agotarlo, sin haber profanado en él más de siete u ocho templos menores y acaso prescindibles. El amor, por ponernos sublimes, es escurridizo como el correcaminos y cerril como el coyote. Al igual que la lluvia, viene cuando quiere y cae donde se le antoja. No admite más convención que la del puro presente, pero una vez que se te pega al estómago y llena de huevecitos fluorescentes cada una de tus venas, no hace más que correr en pos de la eternidad, como el humo de una fogata, el sonido de un río o un monólogo de Shakespeare. Con el amor sucede igual que con las sectas: ante él, uno se siente partícipe de un orden superior que, bueno, decide acogerte entre sus brazos a condición de que dejes tu cabeza en el guardarropa y le prometas ceguera y sumisión total. Siga a sus testosteronas, te sugiere, para más tarde hacerte entender que acabas de obtener el ingreso en la guía universal de los laboratorios químicos, y que tu cuerpo ha pasado a convertirse en un competente productor de hormonas, en un activista de la química inorgánica y en un voluntarioso aprendiz de brujo integrado en un orden superior, cósmico. A partir de entonces, todo fluye a través de ese orden y, una vez que atraviesas sus puertas, sólo te asiste tu condición de grano de polen gravitando sobre un infinito campo de amapolas. Y aquí es donde nos pide paso de nuevo la que arponeó a conciencia mi corazón y luego lo enterró a diez mil quilómetros, en las infinitas y vírgenes nieves del Canadá.

Cautivo y desarmado frente al monstruo que se debat

Lo repetir

é tantas veces como sea necesario: de las mujeres que he conocido y amado, ninguna, ninguna puede compararse con Carlota Melville. Ante el hecho de haberse declarado heredera no muy lejana del Gran Herman Melville, alguien como yo nada podía hacer sino caer abatido ante sus pies de madonna italiana. Para un incondicional de Melville y de su atrabiliario arponero, de sus mares pastosos, de sus tabernas últimas y, sobre todo, del escribiente que a todo respondía con la prevención de un príncipe camino de la horca, aquello de preferiría no hacerlo, Carlota era una especie de ostra con su perla genealógica a buen recaudo. Deduzco que a los miembros del Club Melville, las palabras que siguen les sonarán a casposas fanfarronadas eróticas de un maldito negro resentido y expulsado mil veces del paraíso, pero puedo certificarles que cuando aquella mujer cerraba su mano sobre mi polla o se demoraba sopesándome con sus lentos dedos de iguana, sentía que era el mismísimo Melville el que me exponía a todo aquello y ya mi voluntad, tan débil y mudable de ordinario, no podía sino hallarse tan desconcertada como Campanita en el rodaje de Gargantas profundas. En sus manos parecía un ridículo grano de polen de magnolio ramoneando en un prado de amapolas. Pero Carlota permanecía tan ajena a su pedigrí como a mis mitomanías y cavileos íntimos, de forma que se aplicaba con entusiasmo a sus maniobras hasta que llegaba el momento en que, mordido hasta los tuétanos por todos los perros del placer, me terminaba olvidando del buen Herman, y, ablandado como un espetón olvidado en la plancha, dejaba que aquella mano que buscaba en mí una vieja mina de diamantes, acabase por encontrarla.

-Cari

ño, ¿qué te pasa? -preguntaba Carlota- No sé, al principio parecías como ausente.

Yo le aseguraba que con ella me sent

ía como un toro persiguiendo mariposas y que si algo me inhibía, era la sensación de plenitud que experimentaba apenas sentía el influjo eléctrico de su mano sobre mí. Porque ya hubo otras mujeres con las que había entrevisto las extraordinarias posibilidades del amor, mujeres por las que incluso había llegado a perder por instantes sucesivos y concretos la cabeza, pero tuvo que ser Carlota la que me abriese de par en par unas puertas que, según toda evidencia, daban a un jardín soleado, con surtidores donde bebían pájaros de plumaje inverosímil que aún llevaban sobre sus picos el salobre fulgor de los trópicos. Ella, sin embargo, creía percibir en mis enajenamientos, sutiles expresiones de desafecto o indiferencia. El caso era que muy difícilmente un solo hombre habría podido concebir en sí mismo tanta, tanta felicidad, y para convencerla -¿pero cómo podía convencerla?- en vez de someterme a imposibles explicaciones, le mordía unos pechos en cuyo interior creía advertir el intempestivo rugir de las mareas, el estertor de la luna y la leche volcánica de las yeguas. A través de ellos creía entender el porqué de las libélulas, el secreto de los veranos y hasta el furioso aletear de los pájaros cuando, buscando el sur, atraviesan el Canal de la Mancha. Mirándolos, reteniéndolos, sopesándolos, no conseguía conectar con la memoria de otros senos anteriores que, en comparación, parecían estar hechos de alguna materia inexpresiva e inocua. Los de Carlota cobraban vida por sí mismos, y ya acusaran la tristeza, ya la altivez o la monotonía, su existencia parecía no depender en exclusiva de Carlota. Los de Sophie (pero ya hablaré de Sophie), comparados con los suyos, no pasaban de ser unos pechos desabridos y rabiosos que sólo se dejaban palpar desde fuera, inermes, sin sustancia, macerados a la sombra de una mujer que todo lo complicaba con una frialdad y con una rigidez enfermiza. Los de Linda, que tanto me obsesionaran en su día, acaso no tuvieran otro interés que el de su propia exageración, y los de Cindy, inconscientes y trigueños, seguían teniendo para mí esa cierta cautela de la virtualidad y, por tanto, mantenía mi reserva sobre ellos. El resto de los pechos con los que había trasteado, no podía considerarlos más que como glándulas afanosas y nocturnas que se habían desvanecido con la precipitación con la que habían llegado y que no dejaron en la memoria más que equívocas sensaciones, peregrinos momentos de exaltación, nada. Los de Carlota no. Los pechos de Carlota poseían vida propia. Uno los observaba a través de las blusas y parecían vivos y diligentes como sábalos, dispuestos a estallar de un momento a otro, prestos a inundarlo todo de una leche cósmica y frutal, con sabor a compota de arándanos. Desnudos y extendidos sobre las sábanas, daban una sensación de completa serenidad, como polluelos dormidos al calor de su madre. La luz de la lámpara, tan fría casi siempre, se demoraba en ellos como si hubiera extraviado algo y no se atreviera a saber de qué se trataba. Rientes e incrédulos, apenas coronados por unos pezones granulosos y asimétricos que daban a cada uno un aire de independencia y a la vez de liberalidad, de derroche y de competencia, aquellos pechos bien hubieran podido esconder dentro de sí el oro de los templarios y el secreto de las runas.

-¿En qu

é andas pensando, Gerard?

-En nosotros, cari

ño, ¿en quién iba a pensar?

-No s

é, como me mirabas así...

-A veces, sabes, la literatura me pierde. Te miro y me pierdo. Es como si viajase dentro de ti, como si en ti reconociese plazas y tejados, paisajes con caminos y bosquecillos, con p

ájaros que aletean en el agua. Y voy por ellos y no siento ni sed ni frío ni cansancio. Escucho esquilas, el pitido de un tren, el zumbido de una abeja, el latido de un corazón lejano. Contigo, cariño, me siento limpio y escurridizo como un salmón corriente arriba. No sé si me entiendes.

-Bueno, bueno, tenemos un d

ía de églogas.

-¿

Églogas?

-¿Por qu

é te das traza en complicar taaanto la vida, Gerard? Te esfuerzas en querer entendeeerlo tooodo, en clasificar cada una de las piedrecitas que vas encontrando por el camino, sin mirar nuuunca el camino.

-Pero, Carlota, Carlota...

Hola, mis queridos amigos de Fuck On. ¿Qu

é?, ¿cómo se presenta el otoño?

Por si a algunos de los lectores sirviera de algo, me llamo Nancy (dej

émoslo así), tengo 32 y vivo en París desde hace doce años, aunque he nacido en una ciudad del interior de Inglaterra, cercana a Rugby. Soy una seguidora incondicional de su revista y quisiera, si fuera posible, contribuir a su sección de experiencias personales y de contactos. Me gusta mucho esta sección y les confieso que me lo suelo pasar pipa con los muchachos que aparecen en todos los números. Convengamos cuanto antes que mi marido es un hombre, cómo lo diría, viejo y estúpido y esto no le impide ser todo un personaje por estos parajes, aunque conmigo, la verdad, se comporta como un auténtico castrado, por lo que no tengo otro remedio que buscarme la vida y andar todo el día agenciándome los placeres que la vida conyugal me niega.

La historia que me dispongo a contarles (y que, de interesarles, ser

á la primera de una larga serie) arranca de cuando, hace unos meses, tuve que volver al dentista para la limpieza rutinaria. Mi dentista era un hombre mayor, muy serio y eficiente, que desde que llegué a París me echaba miradas de plomo fundido, pero que a la hora de la verdad, se cortaba con la facilidad de una salsa bearnesa. Era un hombre metódico y tímido, de ojos pequeños y como espantados. Ya les digo, venía a él desde que me instalé en París, acompañada de mi marido, por cuya suerte siempre se interesaba nada más traspasar la puerta. El viejo dentista tenía un altísimo concepto de mi marido, de cuya dentadura se había ocupado durante décadas, y ya se sabe que para un dentista la dentadura es el espejo del alma. Su interés por mi marido, retórico, le servía de eficacísimo cortafuegos contra las trampas de la confidencialidad y ya todo su trato parecía reposar sobre el remoto vínculo de la amistad y de la admiración. En cambio, trabajaba bien y me tenía la boca como una vajilla de bohemia. Al entrar esta vez en su consulta me sorprendió no encontrar al pobre vejete encorvado al que hacía años que le temblaba el instrumental. En su lugar me encontré con un chico apuestísimo y alto de unos 28 años que se movía dentro de la bata blanca como una palmera en un día apacible de junio. Tenía unos ojos verdes y limpios, como de profundidades marinas, capaces de encender en cualquier colegiala las más ardientes fantasías eróticas. Se presentó como Paul y su voz, carraspeante al principio, poseía un timbre entre autoritario y fangoso que si no me atrajo, tampoco me resultó repulsiva. Desde la profundidad de la habitación, donde me había recibido y tras tomar la libreta forrada con papel de hule donde el viejo dentista solía apuntar sus cosas, se fue acercando para preguntar si yo era la antigua paciente de su tío y si venía a hacerme una limpieza rutinaria. Contesté que desde luego y aproveché para interesarme por el viejo Claude.

-Mi t

ío Claude, quién lo diría -soltó con todas las segundas intenciones del mundo-, debe estar pegándose la gran vida en una isla en medio del Caribe.

-Me alegro por el viejo -respond

í.

-Ah -dijo con la decepci

ón de quien sin duda esperaba otra respuesta, pero, sin mediar palabra, se disculpó por no contar todavía con una auxiliar, pero tal cosa en nada vendría en menoscabo de la precisión de su ciencia ni de la pericia de sus manos. Me quité el abrigo con la extrema coquetería que he sabido atesorar a lo largo de los años y que consiste en volverse lenta hasta la extenuación, tratando de hacer perceptible cada uno de mis movimientos. Él me observaba hipnóticamente, como el gato al gorrión que dormita en las ramas bajas del manzano. Como conocía con exactitud lo que en ese instante podía estar pasando por su cabeza, en un golpe de audacia desparramé la abundante melena hacia detrás y suspiré con tal intensidad que hasta un gorila recién sacado de un banco de inseminación se hubiera estremecido. Él, sin embargo, me estudiaba, entre sorprendido y aterrado, pues su situación era complicada y aún dudaba si lanzarse contra mí o adoptar la postura férrea del profesional que en ese momento pretendía ser.

- No s

é si le he dicho -le dije clavándole los ojos mientras me quitaba el abrigo procurando parecer aturdida-, que me llamo Nancy y, la verdad, no esperaba encontrar aquí a un dentista tan, tan joven.

Si yo luchara, pongo por caso, con King-kong en lo m

ás alto de un rascacielos, podría estar seguro de que Linda vendría a solventar el forcejeo por el eficacísimo prodigio de sus tetas omnívoras. Si en cualquiera de aquellas noches de adolescencia, marcada por la presencia pantagruélica y onírica de Linda, me hubiera dado por soñar con Jengis Khan o con el gruñón de Heachcliff, con el mismísimo Ciro o con El Conde de Montecristo, con el rey Lear o con el propio Tomás Moro, platicando sobre lo divino y lo humano en una diligencia seguida por tres docenas de mogoles airados, podía estar seguro de que la buena de Linda aparecería bajo la sombra de una higuera y, medio deshidratada, se dejaría caer sobre el único asiento vacío de la diligencia, para comenzar, animada por el clima tórrido de la Taiga, a quitarse el primer botón de la camisa y luego otro y luego otro, hasta que ya no le restaran más botones y los contertulios, las figuras estrambóticas del sueño, fueran absorbidas, engullidas por sus carnes con la facilidad y las prisas de un azucarillo en las encías de un bóxer. Entonces, ya solos (los mogoles, avisados, habrían renunciado a perseguirnos), se echaría sobre mí, me arrancaría la ropa a manotazos -¿Miss Linda arrancándome la ropa a manotazos?- y me pondría el pijo en un cañón de precipicio. Eso haría, ponerme el pijo en el cañón de sus tetas y allí, apretándome hasta la disolución, haciéndolo bajar y subir por aquel desfiladero, dejaría que exhalara mi último suspiro entre la congoja y la escisión.

-¡Ajjjjj...!

Pero eso habr

ía sido demasiado para Linda.

El amor tiene su instrumental, su neuralgia, sus puntos sobre las

íes. Ahora dedicaré unas líneas a hablar sobre la polla, así en abstracto, para que nadie se pierda en consideraciones individuales, que siempre huelen a fanfarronadas indemostrables. Comencemos por el principio: las relaciones entre el hombre y su propia polla son a menudo conflictivas. Una polla es un instrumento extraño, peculiar, egocéntrico, traidor y que, pase lo que pase, siempre acaba saliéndose con la suya. He conocido pollas de todos los tamaños y caracteres. Pollas inmarcesibles, rebeldes, sofisticadas, menesterosas, correveydiles, pollas de mucho ruido y pocas nueces, pollas pirotécnicas, repollas, tarambanas, sibaritas, infinitamente comprensivas, hijas de puta, pollas de aquí te pillo y aquí te mato, libertarias, existencialistas, picassianas, filibusteras, montunas, independientes... Todos hemos padecido alguna vez una de esas pollas que van a su bola, indiferentes a quienes proclaman ser sus dueños -sic-. Todos hemos conocido pollas que mantienen secuestrados y embebecidos a sus maromos, quienes se esconden tras ellas al acecho de algún óvulo filantrópico o venal. Una polla -y esto lo sabe explotar el feminismo- no es más que un tercer cerebro, que en la mayoría de los casos actúa como el primero. El Danny Sals de las clases de gimnasia es mi mejor ejemplo, pero lo de Danny lo contaremos más tarde. La relación entre la polla y su dueño, acaso mereciera dos capítulos en este relatorio erótico, pero me temo que la maldita flor del olivo no espera y quizás tengamos que contentarnos con adelantar dos o tres casos prácticos. Digamos que hasta que alguien no cierra su mano sobre tu polla y la agita como si estuviese plantada bajo un campo petrolífero, no tienes ni repajolera idea de lo que significa la palabra profanación. Digo bien: profanación. No es tanto que la velocidad o el tacto de esa mano intrusa viaje a un distinto compás que tu cerebro y te cueste coordinar las sensaciones discordantes de tu cabeza y de tu polla. Ocurre, no le demos más vueltas, que el de la masturbación es un acto demasiado serio como para ponerlo en manos de segundas personas, aunque éstas se te aparezcan (que casi nunca lo hacen del todo) como arcángeles lúbricos con un abono de palco en el Paraíso. Y aquí entramos en un territorio abrupto, con acantilados y despeñaderos. Mi primer contacto con tan fantasiosa dama se la debo a Christie Clark, sembradora de esporas hertzianas, como se relatará justo a continuación.

.jpg)

0 comentarios:

Publicar un comentario