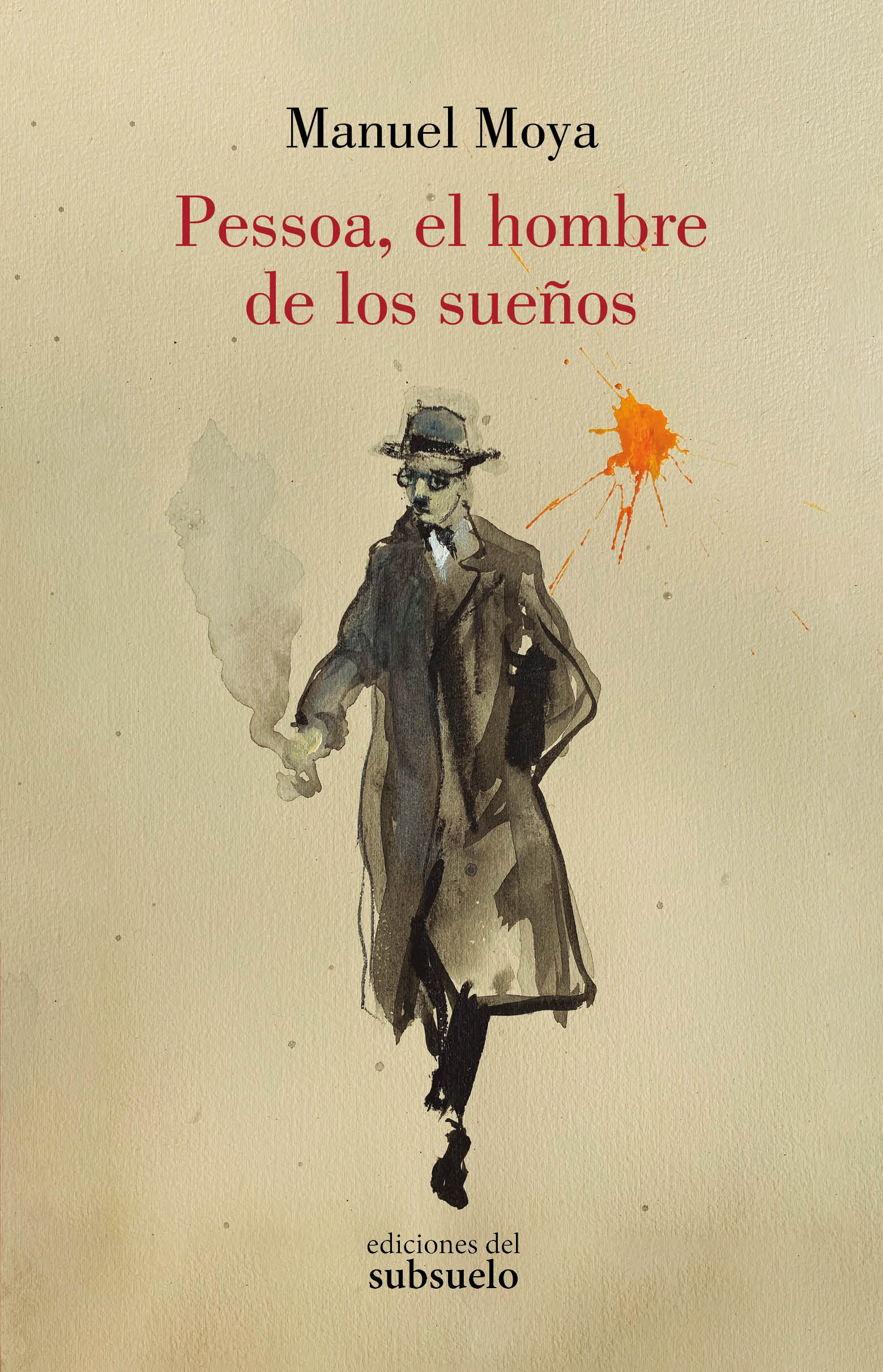

te adelanto el prólogo de PESSOA, EL HOMBRE DE LOS SUEÑOS (Ed. del Subsuelo, Barcelona, 2023)

Fernando

Pessoa es, en nuestro imaginario de lectores del siglo xxi, un hombre

tan singular como fascinante. Y tan fascinante, ay, como desconocido.

Sobre él pesa más la leyenda o las leyendas que la probada

realidad. Su primera singularidad estriba en que se lo conoce antes y

mejor por su caso que por su obra. Entre quienes no lo han leído lo

suficiente existe la sospecha de que su celebridad está más unida a

su peculiaridad heteronímica que al valor de sus versos, y este es

el primer tópico que es necesario romper. La importancia de Pessoa

reside en su obra, una de las más sólidas, originales y

gratificantes del siglo xx. Pessoa, Caeiro, Campos, Reis y Soares son

autores clásicos sin posible discusión. Leer a cualquiera de ellos

resulta una experiencia fascinante. La genial anormalidad consiste en

que los 5 -pero hay más- cohabiten en un mismo individuo y que ese

individuo nos parezca, así, sin más, un pobre hombre.

Fernando

Pessoa es, en nuestro imaginario de lectores del siglo xxi, un hombre

tan singular como fascinante. Y tan fascinante, ay, como desconocido.

Sobre él pesa más la leyenda o las leyendas que la probada

realidad. Su primera singularidad estriba en que se lo conoce antes y

mejor por su caso que por su obra. Entre quienes no lo han leído lo

suficiente existe la sospecha de que su celebridad está más unida a

su peculiaridad heteronímica que al valor de sus versos, y este es

el primer tópico que es necesario romper. La importancia de Pessoa

reside en su obra, una de las más sólidas, originales y

gratificantes del siglo xx. Pessoa, Caeiro, Campos, Reis y Soares son

autores clásicos sin posible discusión. Leer a cualquiera de ellos

resulta una experiencia fascinante. La genial anormalidad consiste en

que los 5 -pero hay más- cohabiten en un mismo individuo y que ese

individuo nos parezca, así, sin más, un pobre hombre.

Otro

de los tópicos más consolidados en torno a Fernando Pessoa tiene

que ver con su vida o, mejor, con su ausencia de vida. Se ha

extendido un cierto convenio crítico por el cual Pessoa carece de

vida y, por tanto, su obra, ingente, ha de ocupar las vastas regiones

de niebla que no nos proporcionan sus vivencias.

Su biografía

habría de descansar únicamente en su obra. Pero, cuidado, estamos

ante el autor de «Autopsicografía», ¿recuerdan?, aquel poema que

empieza por afirmar que «El poeta es un fingidor / que finge tan

completamente / que llega a fingir que es dolor /el dolor que de

veras siente.// Y cuantos leen lo que escribe, / en el dolor leído

sienten, / no los dolores que tuvo / sino el que ellos no tienen.// Y

así gira en los raíles, /por engañar la razón, /ese trencito de

cuerda /que se llama corazón».1 En el arranque de su conocido y

sugerente ensayo El desconocido de sí mismo, publicado

en 1964,

Octavio Paz se refiere así a Pessoa: «Los poetas no tienen

biografía. Su obra es su biografía. Pessoa, que dudó siempre de la

realidad de este mundo, aprobaría sin vacilar que fuese directamente

a sus poemas, olvidando los incidentes y los accidentes de su

existencia terrestre». El propio poeta, en un texto que Paz no pudo

conocer, daba la razón al mexicano, pero, aun así, contradiciendo a

ambos y siguiendo a Crespo, que lo estudió con asiduidad, no estamos

tan seguros de que Pessoa carezca de biografía y, menos aún, que

esta no ejerciera una definitiva influencia en sus escritos. Para un

tipo como Fernando Pessoa, al que vemos como un Sísifo que empujara

una y otra vez la pesada piedra sobre la pina cuesta de su

existencia, para luego, ay, verla rodar ladera abajo, para alguien

como él, decíamos, siempre menesteroso, siempre dependiente de unos

reales, siempre atado a pequeñas transacciones, siempre asomado

activamente a la política de su país, siempre en el vértigo de la

necesidad, su ajetreada vida va al par de sus escritos. Es más, su

vida es el esqueleto donde se sujetan sus escritos. Hay que haber

estado sin blanca durante una buena temporada para saber cuánta

biografía oculta cabe en cada día. En Hambre, de Hamsun, hay

tanta o más biografía que en muchas de las convulsas memorias de

ciertos aventureros contemporáneos. Al final de su vida, Pessoa

reconocía no estar preparado para afrontar dos asuntos: hallarse sin

blanca y las tormentas. Quizás no nos hallemos biográficamente ante

un Byron o un Almada Negreiros, es posible que ni siquiera estemos

ante un Rilke, un Kipling o un Dino Campana, pero hay que afirmar

cuanto antes que, pese a (casi) no salir de su ciudad natal en

treinta años, pese a no haber disfrutado de una chispeante vida

amorosa, pese a no haber luchado en ningún frente, pese a su pinta

de hastiado oficinista, Fernando Pessoa se manejó en una vida

intensa, tanto en lo intelectual como en lo vivencial. Sin ella, la

comprensión humana que destilan sus escritos o sus vínculos con la

oportunidad histórica que lo rodeó, acaso nos puedan parecer de

interés, pues lo que la obra de Pessoa nos ofrece es una densidad

humana pocas veces vista. Por esa razón se lo lee. Pessoa no es el

poeta neutral encerrado en la tópica torre de marfil. Es lo que

habría deseado, pero para esto hubiera necesitado liberarse de la

ficción humana, y eso nunca lo logró. Mucha de su obra surge de esa

sed de libertad que no logró conquistar. Consiguió asentar su vida

fuera de algunas ficciones sociales, pero nunca pudo liberarse de las

cadenas con que la supervivencia lo apretaba y que le resultaban tan

insoportables. Tuvo que cargar con una vida nimbada de pueriles

acontecimientos que lo zaherían, lo incomodaban y le rasgaban el

alma.

Otra

historia distinta es que, tras su llegada definitiva a Lisboa en

1905, un joven Pessoa, cansado de accidentes y desventuras, se impone

a sí mismo rehuir cualquier aventura biográfica que lo aleje de su

objetivo. Pero aun así, bastaría saber que desde su llegada a

Lisboa hasta 1920 se arrastró por más de 20 domicilios distintos, y

casi cada uno de ellos significó un pequeño revés en su vida,

fundó, ideó y fracasó en decenas de empresas de distinta índole,

fue poeta vanguardista, polemizó con todo bicho viviente,

experimentó con profesiones casi inéditas para su época -como la

de publicista o la de inventor-, luchó contra los demonios de la

depresión y si no ingresó en un psiquiátrico fue porque siempre

anduvo sin blanca, vio cómo amigos suyos tomaban el atajo del

suicidio, él mismo pensó en él en más de una ocasión, pasó

necesidades, tuvo deudas, sableó a sus amigos y

parientes, se sintió

humillado en demasiadas ocasiones, renunció a una vida confortable,

participó en conspiraciones, conoció y trató con personajes

célebres, como Aleister Crowley, aceptó su papel de polemista en

causas hostiles, inventó ismos, amó o medio amó a una mujer,

Ophelia, se consumió en otros amores secretos, vivió ante el

permanente acecho de la locura y de la incertidumbre y fue a la

muerte por su propio pie, entregándose a ella en un suicidio

aplazado trago a trago. ¿Quieren mayor biografía? Uno de sus

proyectos más duraderos se tituló Libro del desasosiego. Ese

título, que no corrigió -él, que era tan de corregir el título,

el contenido y la forma de sus obras-, lo acompañó media vida hasta

la tumba, y lo acompañó porque nunca dejó de saberse en el

desasosiego, en ese querer escapar y no poder.

Eso

en los años que van desde 1905 hasta su muerte, en 1935, porque

antes son muy pocos los niños que pueden exhibir tanta y tan

desdichada biografía. Repasemos: la muerte del padre con 5 años, el

inmediato derrumbe familiar derivado de este hecho, el trasplante a

otra cultura, a otro continente y a otra lengua con apenas 7 años,

la muerte sucesiva de tres de sus hermanos antes de cumplir los 14,

los cuatro viajes por las costas africanas que le hacen vislumbrar,

desde Dakar o Las Palmas hasta Zanzíbar o el estrecho de Suez (lo

que lo convierte en un nuevo Diogo Cão o un émulo de Vasco de

Gama), la incertidumbre de la guerra de los bóers, las injusticias y

decepciones que sufre por ser un extranjero en Sudáfrica, las

tensiones con su familia acerca de su porvenir... ¿Quién podría

afirmar, pues, que Pessoa carece de biografía? Lo que ocurre es que

esta se nos presenta tan sólidamente soldada a su escritura, tan por

debajo de ella en su deslumbramiento, que a casi todos pasa

desapercibida. Pero el hecho de que, encandilados por la originalidad

y la visión dramática del personaje, pasemos por su vida casi sin

darnos cuenta, no significa que podamos desentendernos de ella.

Eso

en los años que van desde 1905 hasta su muerte, en 1935, porque

antes son muy pocos los niños que pueden exhibir tanta y tan

desdichada biografía. Repasemos: la muerte del padre con 5 años, el

inmediato derrumbe familiar derivado de este hecho, el trasplante a

otra cultura, a otro continente y a otra lengua con apenas 7 años,

la muerte sucesiva de tres de sus hermanos antes de cumplir los 14,

los cuatro viajes por las costas africanas que le hacen vislumbrar,

desde Dakar o Las Palmas hasta Zanzíbar o el estrecho de Suez (lo

que lo convierte en un nuevo Diogo Cão o un émulo de Vasco de

Gama), la incertidumbre de la guerra de los bóers, las injusticias y

decepciones que sufre por ser un extranjero en Sudáfrica, las

tensiones con su familia acerca de su porvenir... ¿Quién podría

afirmar, pues, que Pessoa carece de biografía? Lo que ocurre es que

esta se nos presenta tan sólidamente soldada a su escritura, tan por

debajo de ella en su deslumbramiento, que a casi todos pasa

desapercibida. Pero el hecho de que, encandilados por la originalidad

y la visión dramática del personaje, pasemos por su vida casi sin

darnos cuenta, no significa que podamos desentendernos de ella.

La

vida de Pessoa, que va de 1888 a 1935, transcurre en un tiempo de

cambio y desasosiego del que el poeta no puede sustraerse. Pessoa fue

un hombre de su tiempo, que reflexionará privada y públicamente

sobre el espacio histórico y sociológico donde le tocó vivir.

Podríamos afirmar que su biografía

es también la

de su tiempo y que siguiendo a Pessoa seguimos los acontecimientos

históricos y los conflictos de fondo que se desarrollaron en su

tiempo, tanto en Lisboa,

como en Portugal y Europa.

Muy pocas personas como él

ejemplifican su época y las convulsiones de

fondo. Hombre de su tiempo,

se interesó por las novelas policiales, que entonces estaban en su

máximo esplendor, por las novedades científicas y culturales, por

las vanguardias artísticas,

tan en boga, por los inventos tecnológicos incentivados por la

revolución industrial, por el psiquismo y sus alrededores, por los

conflictos políticos y sus derivadas, por la teosofía,

por la

astrología y por el

esoterismo, refugio de quienes definitivamente habían perdido la fe

en la razón, tras el desastre de la Primera Guerra Mundial. Y es que

en él y en su obra,

se ofrece un extraordinario retablo de cuantas vivencias y

pensamientos dejó su tiempo. Su obra polifónica refleja los

conflictos más notables de su época, las encrucijadas históricas y

su respuesta personal en relación a un mundo desasosegante y

deshumanizador. El poeta nació en una época periclitada y decadente

(Pessoa anduvo parte de su juventud obsesionado por la idea de la

decadencia de Occidente, y Mensagem es una más de sus

respuestas a esa crisis, su mensaje para la salida de esa decadencia)

y de plena transformación tecnológica y social. En lo político, el

mundo mágico de las monarquías dio paso a estructuras políticas

más democráticas y al advenimiento de la lucha de clases; en lo

religioso, el poder simbólico y la idea de Dios se sustituye por la

idea del progreso en todas sus vertientes, incluido el materialismo;

en lo cultural, Pessoa vive la revolución de las vanguardias, cuyo

factor común es la mirada nueva, una discordante e iluminadora

explicación del hombre y sus atributos, poniendo en entredicho el

valor y la representación del arte; en lo social, la vida de Pessoa

transcurre en un mundo de gran transformación y cambio propiciado

por la tecnología. El mundo urbano que denuncia Baudelaire se vuelve

cada vez más invivible, y la degradación de las ciudades y las

relaciones humanas es cada vez más evidente. Pessoa vivió en su

propia carne la política colonial europea, que produjo grandes

tensiones y determinó el desastre de la Gran Guerra; vivió la

eclosión urbana de Lisboa, con las tensiones sociales que esto

produjo en el país; vivió la caída del régimen monárquico, la

eclosión de la clase obrera y sus imaginarios, la historia convulsa

de la naciente república lusitana, asistió al triunfo de la

Revolución rusa y la consiguiente respuesta: el nacimiento de

corrientes fascistas en Europa. Pessoa vivió y reflexionó sobre

todos estos asuntos y su larga obra está empedrada de cavilaciones

sobre su tiempo. En un ámbito más reducido, Pessoa nació en un

país en declive, absorto en una profunda transformación política y

social. Desde el Ultimátum británico, en 1890, hasta la

construcción del Estado Novo, en 1926, Portugal vivió un tiempo

político tan apasionante como caótico en el que se registraron

regicidios y fugas reales, la proclamación de una República, la

tensión partitocrática, asonadas, golpes de Estado, cambios de

gobiernos, revueltas civiles y militares, etc., y el poeta anduvo

involucrado en algunos de estos acontecimientos, a veces desde

posiciones que hoy nos resultan incómodas. En lo social, Pessoa

observa cómo la ciudad se transforma y cómo la fiebre del progreso

domina toda la vida social. Él mismo, imbuido por la corriente de

los «descubrimientos», llega a convertirse en un inspirado aunque

iluso inventor. La gente llega desde el mundo rural, con lo que se

crearán barrios nuevos donde él vivirá. El espacio cultural que

vivió Pessoa, y del que llegará a ser silencioso protagonista,

transcurre entre las estructuras del realismo impuesto por Eça o

Antero y su posterior atonía, hasta la eclosión de Orpheu,

la nao lusitana de las vanguardias. Pessoa fue, por tanto, un hombre

implicado y comprometido en un tiempo de ebullición en el que la

noción de desasosiego se impone.

Se

lo suele dibujar como un personaje desvalido, solitario, escurridizo,

frágil, indolente, ajeno a las derivas de su tiempo y prácticamente

inédito en vida, todo lo cual define el manoseado perfil del

escritor fracasado al que sus contemporáneos no supieron entender.

Pero esta visión tan distorsionada no se dirige solo sobre o contra

él, sino sobre una sociedad, la portuguesa del primer tercio del

siglo xx, que no estuvo a la altura de su genio. Como si alguna

sociedad hubiera entendido a sus verdaderos poetas vivos. A Pessoa lo

persigue un cierto halo de infortunio que lo emparenta con célebres

desdichados como Van Gogh o Kafka, Poe o Baudelaire, todos ellos

monstruos solitarios y andarines que se echan al mundo ante el

inmenso vacío de un padre bondadoso y protector. No puede haber

distorsión sin una figura real sobre la que ejercer la distorsión y

sin que haya algo útil a nuestros propósitos. Cada cual construye

su retrato imaginario de Fernando Pessoa siguiendo sus propios

instintos o intereses. Quizás no haya otro camino. Todos lo

distorsionamos, todos tratamos de conquistar algún territorio

desconocido de su personalidad o de su conciencia, todos fabricamos

una máscara que sumar a las máscaras preexistentes, pero el rostro,

a fuerza de máscaras y máscaras, cada vez nos parece más

deformado.

Dicho

lo cual, sus hagiógrafos y exégetas no podemos dejar de aparejar

teorías más o menos interesantes y casi siempre interesadas. No

solo es nuestro trabajo, es también nuestra tentación. Porque

Pessoa, tan plural y laberíntico, se presta a todo. Un esclavista y

un libertario podrían considerarlo igualmente su referente moral, y

un academicista y un vanguardista no tendrían mucho pudor en

sentirlo de su lado. Tiene una frase redonda para cada uno, y así se

presta tan bien a las citas del parasitario conferenciante

profesional, como sostiene con una cita deslumbrante el poema del

tímido poeta provinciano. En sus más de 27 500 documentos

cuidadosamente abandonados en su ilustre baúl, el buscador de perlas

y teorías encuentra un horizonte infinito. Por haber, hay hasta

pessoanos profesionales que van de feria en feria ofreciendo sus

cachivaches. Pessoa es hoy día el centro de un curioso mercado negro

de reliquias. Pessoa, en su pluralidad, escribe en todas direcciones.

Es un grafómano, alguien atrapado en el hormigueo de la vida. A

veces su lápiz corre como un regato sereno, y otras se embosca en

farragosas explicaciones que nos aturden como un aspersor. A veces

sus dedos se adelantan a su pensamiento, otras corren tras él como

la liebre de marzo corre detrás del tiempo, sin atraparlo.

Y todo es transparente. El tímido y discreto ciudadano se convierte

en un parlanchín ante el confesionario de una cuartilla en blanco.

Pessoa es un autor sin papelera,

aunque esto no es

completamente cierto: su

papelera será

el arca, donde guardará todo, absolutamente todo cuanto escribió y

pensó, lo cual complica la vida de sus estudiosos pero nos abre un

mundo completo, sin

cortapisas ni autocensuras, a

ratos

paradójico y descabalado, pero

donde cabe todo, desde lo

singular hasta lo plural pero

siempre presidido por una mente fascinante,

transparente y

lúcida, de una absoluta

libertad y honestidad intelectual. Como Unamuno, se presta a

la contradicción, porque la contradicción expresa la vibración del

pensamiento y es la vibración su razón de ser. Viaja sin salirse de

sí, sintiendo y sintiéndose. Él, que se jacta de no viajar

físicamente, viaja de un pensamiento a otro, se expande, duda, se

contrae, se desdice, nos habla de política, proyecta folletos sobre

cualquier tema, desde la organización colonial hasta cómo hacer un

balance o aceptar una dictadura, deja apuntes sobre arte, sobre

esoterismo, sobre genio y locura, sobre comercio, sobre la ciudad de

Lisboa, no renuncia a un pasado más o menos encopetado, resuelve una

carta astral, habla con infinita comprensión humana de los mendigos,

es inglés hasta la médula pero en la Primera Guerra Mundial está

con los alemanes, se declara nacionalista místico, un esotérico,

sueña con esto y con lo de más allá, piensa en el destino

espiritual de su pueblo seccionado por la historia, se siente un

fracasado, pero aun así se arroga todos los sueños del mundo,

defiende una dictadura posible pero denuncia y satiriza al dictador

real, odia el gregarismo pueril, detesta los humanitarismos y todo

cuanto ponga en duda el sacrosanto altar de la individualidad, fuma

cigarros baratos, se bate el cobre por sus amigos, lucha contra toda

forma de ideología enlatada, no duda en enfrentarse a la punición y

a la cárcel, recibe un premio y no aparece para recogerlo, se activa

en las causas atentatorias contra la libertad humana, bebe hasta

matarse...

Su

pensamiento cristaliza en apuntes, en improntas, en sesudas

interpretaciones ontológicas, políticas o psiquiátricas que

redacta sobre las cómodas de sus casas, en las tapas de mármol de

los cafés, en los papeles garabateados de las oficinas donde

trabaja, en los ásperos manteles de las casas de comidas mientras

apura un café o se envuelve en el humo de un cigarrillo barato para

así hacerse más invisible. Quiere aprender a sentir, liberándose

del pensamiento. Pero, a diferencia de Caeiro, jamás podrá

liberarse del pensamiento. Quiere soñar o, mejor, mudarse a los

sueños. Sus reflexiones se desparraman en constantes tríadas, en

razonamientos agotadores. Es un prestidigitador escéptico, un mago

que asoma sus dedos por la grieta que se abre entre palabra y

pensamiento. Pessoa disfruta retorciendo el pensamiento, convirtiendo

la dialéctica en una chistera donde fingimiento y realidad se

solapan. Hay mucho de chistera mágica en Pessoa, pero también mucho

insomnio y mucha meditación. Si su pensamiento nos rebasa es por

resistirse a lo sistemático, porque a veces se desploma, porque casi

siempre vibra y se alza como una nube pasajera, pero su libertad

expositiva nos ofrece mil posibilidades y caminos de exploración, su

capacidad para transformarse y contradecirse nos espolea y nos

conmueve. Al final de un panfleto sobre su odiado Afonso Costa,

después de haberlo zaherido de mil maneras, Pessoa remata: «He

acabado de escribir. Me detengo con cansancio sobre la meditación de

cuán mezquino y vano es el impulso de nuestro instinto, incluso

cuando el universo del venablo es de una justa indignación. Existe

algo de dolorosamente ridículo en estar en una mesa (...) ante el

tintero, odiando en voz alta a hombres y cosas. Nos hace más tarde

reír al detenernos a pensar, viendo cómo los Af. Costas, Alexandres

Bragas, Bernardinos Machados y todos los radicales lisboetas y

portugueses, son real y objetivamente parte del universo, de la Vida,

del mundo, lugares psíquicos donde se encuentran las fuerzas básicas

y primordiales del dinamismo universal».3 Este fragmento explica

quién era FP y cómo no duda en salir de su razón para tratar de

hurgar en el alma humana y hundir su dedo acusador, aunque sea contra

sí mismo.

Conceptualmente

la de Pessoa podría definirse como una obra en continua y

sistemática lucha contra la realidad. Quedémonos con esto. Si algo

conviene interiorizar de Pessoa, si queremos subrayar su eje

gravitatorio, por así decir, tendremos que abordar esta dualidad

entre sueño y realidad, definiendo sueño como eso que

escapa, que no forma parte de lo real, que trasciende lo real, ese

campo sórdido, grosero, áspero, incómodo, repugnante, inmundo, del

que es necesario huir. Huir y escapar será el mayor y más

persistente trabajo que Pessoa realizará en vida. A escapar

consagrará todas sus fuerzas. Sí, Pessoa prefería el mundo de los

sueños, que es el mundo de las ideas, que es el mundo del

nacionalismo, del alcohol, del esoterismo, del misticismo etc.

Pessoa, desde muy niño, entendió el dolor de la realidad y durante

toda su vida se consagró a escapar de la realidad

Pessoa

tiene una cita lista para cada teoría. He leído y escuchado sobre

Pessoa las conclusiones más peregrinas y los discursos más

solemnes, él, que evitaba tanto la solemnidad, y todos ellos, aun en

posible contradicción, quedan sustentados en sus palabras. Los

estrechos hombros de este peculiar Sísifo lisboeta soportan

cualquier argumento, los torpes pasos de este hombre sedentario

consiguen llevarnos a cualquier rincón apartado del pensamiento

humano. Cierto, sus máscaras nos deslumbran, nos abruman, nos hacen

dudar, pero también nos conmueve el esqueleto de quien desde muy

temprano se dio a la ardua empresa de desaparecer para ofrecerse

completo. Y tanto desapareció y lo hizo desde tan diversas

estrategias, buscó tantos artificios, dejó tantas pruebas falsas,

reinventó tantas veces su propio ser, confundiéndolo con el sueño

de sí

mismo, que hasta se nos hace lógico que se caiga en la tentación de

negarle lo poco que realmente tuvo: una vida. La suya.

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F11b%2F322%2F5a0%2F11b3225a06510803f87d4bb219aa91a7.jpg)

Cierto

es que mi texto puede parecer caníbal. Quizás lo sea, pero te juro

que en mi mente no estaba el denigrar al maestro. Nada de eso. Era

constatar algo que yo veo muy caro. El tema de Vargas en su

primera etapa es el poder, visto desde distintos ángulos. El poder

estructural en La ciudad, o en Los cachorros, el poder como

corrupción en Conversación, el poder como opresión en La casa, el

poder ideológico en La guerra, el poder testosterónico y como poder

en La fiesta- obra de su segunda parte, por así decir. Cuando ya en

pleno declive escribe La fiesta, su obra resurge. Entonces ya

ideológicamente está donde está, pero su literatura se salva en

esa novela porque trata de algo que ha formado parte de su creo.

Dirás que también ocurre en El sueño del celta, sí, pero ahí Llosa

ya está como ausente, ahí, como En el paraíso Vargas ha dejado de

ser Vargas, ya no existe el sustento ideológico que lo sustentaba.

No hablo de política, no hablo de ideología, sino más bien de

visión del mundo. Hablo de sustratos, hablo de estructuras mentales,

hablo de verdad interior, frente a verdad exterior. Lo que le pasa a

Vargas es que pierde la gracia, pierde, no su oficio, no su

inteligencia ni su capacidad fabuladora, pero le falta tema, le falta

creérselo, le falta gracia. Y el tipo simpático que era, se vuelve

antipático, se reboza en poder -eso que él había denostado, eso

que había sido el armazón de su novela anterior. Quizás como dice

David Torres en El diario.es, tal vez se tratase de ego, de estatus,

no lo sé. El caso es que su novela cae estrepitosamente. Mirad, ayer

Cercas en el telediario hizo un panegírico de VL, pues bien, sólo

mencionó obras de su primera parte, antes de su cambio ideológico y

eso que Cercas, como he dicho, tira al monte, pero lo claro es que

hay dos Vargas, uno el de sus comienzos y otro el de su final. Hay

tanta distancia entre ellos que es lo que llama la atención.

Cierto

es que mi texto puede parecer caníbal. Quizás lo sea, pero te juro

que en mi mente no estaba el denigrar al maestro. Nada de eso. Era

constatar algo que yo veo muy caro. El tema de Vargas en su

primera etapa es el poder, visto desde distintos ángulos. El poder

estructural en La ciudad, o en Los cachorros, el poder como

corrupción en Conversación, el poder como opresión en La casa, el

poder ideológico en La guerra, el poder testosterónico y como poder

en La fiesta- obra de su segunda parte, por así decir. Cuando ya en

pleno declive escribe La fiesta, su obra resurge. Entonces ya

ideológicamente está donde está, pero su literatura se salva en

esa novela porque trata de algo que ha formado parte de su creo.

Dirás que también ocurre en El sueño del celta, sí, pero ahí Llosa

ya está como ausente, ahí, como En el paraíso Vargas ha dejado de

ser Vargas, ya no existe el sustento ideológico que lo sustentaba.

No hablo de política, no hablo de ideología, sino más bien de

visión del mundo. Hablo de sustratos, hablo de estructuras mentales,

hablo de verdad interior, frente a verdad exterior. Lo que le pasa a

Vargas es que pierde la gracia, pierde, no su oficio, no su

inteligencia ni su capacidad fabuladora, pero le falta tema, le falta

creérselo, le falta gracia. Y el tipo simpático que era, se vuelve

antipático, se reboza en poder -eso que él había denostado, eso

que había sido el armazón de su novela anterior. Quizás como dice

David Torres en El diario.es, tal vez se tratase de ego, de estatus,

no lo sé. El caso es que su novela cae estrepitosamente. Mirad, ayer

Cercas en el telediario hizo un panegírico de VL, pues bien, sólo

mencionó obras de su primera parte, antes de su cambio ideológico y

eso que Cercas, como he dicho, tira al monte, pero lo claro es que

hay dos Vargas, uno el de sus comienzos y otro el de su final. Hay

tanta distancia entre ellos que es lo que llama la atención. Yo soy de los que, siendo habitual comprador y lector de libros de

Anagrama, voy a boicotear a la editorial y, por supuesto al autor. He

tenido relación con él cuando dirigía Ñ, donde me publicaron

alguna cosa y creo que intercambié con él algún e-mail. Lo que quiero advertir es que no hay en mí la menor

animadversión contra este autor y contra esta editorial. Todo lo

contrario. He escuchado pacientemente ciertas reflexiones sobre el asunto precisamente

porque necesitaba tener el contrapunto a mi inicial punto de vista

sobre este caso. Se habla de A sangre fría. Yo he leído e incluso releído con mucho interés A

sangre fría. Lo hice hace cuarenta años y para mí no hubo la

menor diferencia entre ese texto y, pongo por caso, Desayuno en

Tiffanys´. Ambos eran pura literatura y ambos me gustaron. Hasta el punto que los he releído en más de dos o tres

ocasiones. La última vez hace un año porque escribí en este mismo blog una reseña

sobre Capote que puedes consultar. Eso para decirte que a mí el

actual caso me parece distinto. Y por qué es distinto, te

preguntarás como lector: porque conocemos el caso, porque es un caso vivo, es un

caso sangrante, es un caso concreto. El asesinato de los Clutter no

deja de ser para mí un asunto abstracto y lejano. Yo como lector no he podido

ponerme en el caso de ningún asesinado del rancho de Kansas, pues no los

conocía. ¿Debería rechazar un libro porque en él se viole a una

chavala, se mate a un individuo o se torture a un pobre muchacho

argentino o madrileño de los ´60? ¿Debiera rechazar la lectura de

Crimen y Castigo,

Yo soy de los que, siendo habitual comprador y lector de libros de

Anagrama, voy a boicotear a la editorial y, por supuesto al autor. He

tenido relación con él cuando dirigía Ñ, donde me publicaron

alguna cosa y creo que intercambié con él algún e-mail. Lo que quiero advertir es que no hay en mí la menor

animadversión contra este autor y contra esta editorial. Todo lo

contrario. He escuchado pacientemente ciertas reflexiones sobre el asunto precisamente

porque necesitaba tener el contrapunto a mi inicial punto de vista

sobre este caso. Se habla de A sangre fría. Yo he leído e incluso releído con mucho interés A

sangre fría. Lo hice hace cuarenta años y para mí no hubo la

menor diferencia entre ese texto y, pongo por caso, Desayuno en

Tiffanys´. Ambos eran pura literatura y ambos me gustaron. Hasta el punto que los he releído en más de dos o tres

ocasiones. La última vez hace un año porque escribí en este mismo blog una reseña

sobre Capote que puedes consultar. Eso para decirte que a mí el

actual caso me parece distinto. Y por qué es distinto, te

preguntarás como lector: porque conocemos el caso, porque es un caso vivo, es un

caso sangrante, es un caso concreto. El asesinato de los Clutter no

deja de ser para mí un asunto abstracto y lejano. Yo como lector no he podido

ponerme en el caso de ningún asesinado del rancho de Kansas, pues no los

conocía. ¿Debería rechazar un libro porque en él se viole a una

chavala, se mate a un individuo o se torture a un pobre muchacho

argentino o madrileño de los ´60? ¿Debiera rechazar la lectura de

Crimen y Castigo,  ¿Por qué no te preguntas por qué el autor ha

tomado este caso y no el de un crimen similar en Croacia o Bolivia,

porque estoy seguro de que en Croacia y en Bolivia también hay

crímenes de este tipo y de querer entrar en las tripas del mal lo

mismo valdría un caso que otro con la enorme ventaja de que la mujer

Croata nunca sabría que alguien toca el piano con su dolor? En

España hay dos mil novelistas como éste, pero ninguno ha querido

hurgar en esa herida. ¿Te has preguntado el por qué? Son preguntas, más que respuestas las que aquí nos hacen caminar. La

libertad de expresión y la libertad de creación no tienen otros

límites que los que, nosotros, como creadores, queramos darles.

Nosostros, cada uno de nosotros, delimitamos el terreno de juego de nuestra indagación literaria. El

autor es libre de escribir sobre lo que le parezca, pero en esta

libertad, como en todas, hay límites de juego. Imagina por un

momento, que estuvieras escribiendo una novela sobre el

sufrimiento animal. Imagina que en uno de sus capítulos se diera la escena de despanzurrar un gato como

hace Murakami en Kafka en la orilla, ¿te ves despanzurrando a tu propio

gato para saber cómo se vive esa experiencia. ¿Dónde te pondrías

tú el límite o te dejarías convence por la libertad de expresión

y despanzurrarías a tu gato delante de tu mujer o de tus hijos para

que tu párrafo tuviera verdad empírica? Tú mismo

debes responder una y otra vez dónde quedan tus límites, en virtud

de los conflictos que te plantee el texto. Yo no haría según que

cosas y no haría una novela donde despanzurraría a una mujer que ya

tiene suficiente con lo que tiene, una mujer que ya ha recibido mucho

más dolor del que puede soportar y que merece descanso y olvido, y,

por dios, merece que nadie venga a hurgar en su herida. Y esta es toda o parte de mi mi reflexión.

¿Por qué no te preguntas por qué el autor ha

tomado este caso y no el de un crimen similar en Croacia o Bolivia,

porque estoy seguro de que en Croacia y en Bolivia también hay

crímenes de este tipo y de querer entrar en las tripas del mal lo

mismo valdría un caso que otro con la enorme ventaja de que la mujer

Croata nunca sabría que alguien toca el piano con su dolor? En

España hay dos mil novelistas como éste, pero ninguno ha querido

hurgar en esa herida. ¿Te has preguntado el por qué? Son preguntas, más que respuestas las que aquí nos hacen caminar. La

libertad de expresión y la libertad de creación no tienen otros

límites que los que, nosotros, como creadores, queramos darles.

Nosostros, cada uno de nosotros, delimitamos el terreno de juego de nuestra indagación literaria. El

autor es libre de escribir sobre lo que le parezca, pero en esta

libertad, como en todas, hay límites de juego. Imagina por un

momento, que estuvieras escribiendo una novela sobre el

sufrimiento animal. Imagina que en uno de sus capítulos se diera la escena de despanzurrar un gato como

hace Murakami en Kafka en la orilla, ¿te ves despanzurrando a tu propio

gato para saber cómo se vive esa experiencia. ¿Dónde te pondrías

tú el límite o te dejarías convence por la libertad de expresión

y despanzurrarías a tu gato delante de tu mujer o de tus hijos para

que tu párrafo tuviera verdad empírica? Tú mismo

debes responder una y otra vez dónde quedan tus límites, en virtud

de los conflictos que te plantee el texto. Yo no haría según que

cosas y no haría una novela donde despanzurraría a una mujer que ya

tiene suficiente con lo que tiene, una mujer que ya ha recibido mucho

más dolor del que puede soportar y que merece descanso y olvido, y,

por dios, merece que nadie venga a hurgar en su herida. Y esta es toda o parte de mi mi reflexión.

Me acabo de enterar. Ricardo Bada murió el pasado 8 de febrero. Que la tierra le sea leve. Al parecer hace tiempo que la vida le pesaba. Descanse la voz, la voz que tanta luz dio a la literatura. Un gran cronopio. Adiós, amigo.

Me acabo de enterar. Ricardo Bada murió el pasado 8 de febrero. Que la tierra le sea leve. Al parecer hace tiempo que la vida le pesaba. Descanse la voz, la voz que tanta luz dio a la literatura. Un gran cronopio. Adiós, amigo.

Hace días que ando medio raro, preguntándome cosas que me conducen

al túnel del hastío. Compro un libro de segunda mano de Luis

Berenguer, autor de ese grandísimo libro que es El mundo de Juan

Lobón, editado en 1967 por la vieja Alfaguara, y leo en su página

de crédito, Primera edición, marzo, 5000 ejemplares, segunda

edición, septiembre 5000 ejemplares. Busco otros libros de la época

y leo más o menos lo mismo. Hoy un libro editado por las grandes

editoriales raramente supera en su primera edición los 2000

ejemplares y aún más raramente se reedita. Lo normal es que la

edición de un libro ronde de los 100 a los 1000 ejemplares. Cierto

es que hoy es más fácil editar y se editan muchos mas libros, pero

creo que la cosa exige una reflexión. Hoy el libro convive con otras

cientos de formas de ocio, desde el móvil, las redes, los

videojuegos, las series etc... pero sucede también que el crédito

de la letra impresa ha sufrido una devaluación tremenda en las

últimas décadas. Todavía recuerdo la esperanza férrea de mis

padres para que nosotros, sus hijos, estudiáramos y nos labráramos

-así se decía- un porvenir. ¡Un porvenir! La educación entonces,

cuando se publicaba el Juan Lobón, estaba ligada a la esperanza y la

esperanza viajaba a lomos de los libros y la educación. La

generación de hombres y mujeres que habían sobrevivido a la guerra

y a la posguerra tenían fe en la educación, en el saber. Aquella

era una generación que le tenía verdadero fervor a los libros. Los

libros eran vistos como un vehículo hacia la luz, contra la

oscuridad. Hoy la visión ha cambiado drásticamente. Los jóvenes

están en otra cosa. Tienen otras formas de afrontar el ocio y existe

un evidente desprestigio de la cultura por ciertas ideologías que

necesitan para sobrevivir desplazar a la cultura y el espíritu

crítico que tradicionalmente se ha incubado en el ejercicio

cultural. Hoy estamos en ese preciso instante en que el descrédito

de la cultura se ha convertido en una consigna. Ser culto es para

algunos una señal de perroflautismo, de progresía, con toda la

carga ideológica que esos términos tiene para ellos. Y determinados

intelectuales que huelen dónde está el mercado, y que no se quieren

ver expulsados de él, le siguen el rollo. Pero hay más: hoy día,

constato con cierta incredulidad que ni siquiera los llamados

escritores leen demasiado. Escribir y publicar un libro se ha

convertido en un acto frívolo entre las gentes de mi generación.

Las editoriales se han convertido en mercaderes de papel, pero es lo

mismo que éste sea higiénico, o secante, pues lo importante es el

balance de resultados. Un buen editor no es aquel que edita un buen

libro, sino el que es capaz de hacer rentable a un libro y esos dos

conceptos son muy diferentes. Un libro como En busca del tiempo

perdido, Manhattan Transfers o Tiempo de silencio, encontraía muy

serias dificultades para ser editados. El Ulises, Rayuela, Paradiso,

Larva o Florido mayo hoy no encontrarían editor, sencillamente. Hoy

los libros mencionados estarían condenados al silencio crítico.

Todo cuanto entrañe una cierta dificultad está condenado de

antemano, todo cuanto huela a ligeramente ideologizante -y ya sabemos

quién y cómo domina hoy el discurso ideológico- queda fuera de

catálogo. Si no afirmas tus pies en esa cierta inopia ideológica o

en ciertas modas, quedas fuera del mercado. No queda sino la

autoedición a secas o la autoedición encubierta. Yo nada tengo

contra la autoedición. Pessoa y Torga, Juan Ramón y Lorca se

autoeditaron en su día. Sobre la autoedición encubierta tengo mis

dudas, porque embarran el panorama. La autoedición encubierta se ha

vuelto algo normal en nuestros días. Basta tener dinero para

publicar lo que sea. Publicar es entonces como acudir al peluquero,

como hacer esquí, como comprarse una cortadora de césped o hacerse

un implante de pelo, sólo que publicar deja rastro, presenta todavía

un cierto prurito. Así las cosas, me pregunto, ¿tiene sentido

seguir publicando, tiene sentido creer en la escritura como elemento

de reflexión, como catarsis, como viaje, como cosmo o intravisión?

Y en eso estoy ahora, en esas reflexiones, en ese moridero, en ese

desesperar, en esta cosa.

Hace días que ando medio raro, preguntándome cosas que me conducen

al túnel del hastío. Compro un libro de segunda mano de Luis

Berenguer, autor de ese grandísimo libro que es El mundo de Juan

Lobón, editado en 1967 por la vieja Alfaguara, y leo en su página

de crédito, Primera edición, marzo, 5000 ejemplares, segunda

edición, septiembre 5000 ejemplares. Busco otros libros de la época

y leo más o menos lo mismo. Hoy un libro editado por las grandes

editoriales raramente supera en su primera edición los 2000

ejemplares y aún más raramente se reedita. Lo normal es que la

edición de un libro ronde de los 100 a los 1000 ejemplares. Cierto

es que hoy es más fácil editar y se editan muchos mas libros, pero

creo que la cosa exige una reflexión. Hoy el libro convive con otras

cientos de formas de ocio, desde el móvil, las redes, los

videojuegos, las series etc... pero sucede también que el crédito

de la letra impresa ha sufrido una devaluación tremenda en las

últimas décadas. Todavía recuerdo la esperanza férrea de mis

padres para que nosotros, sus hijos, estudiáramos y nos labráramos

-así se decía- un porvenir. ¡Un porvenir! La educación entonces,

cuando se publicaba el Juan Lobón, estaba ligada a la esperanza y la

esperanza viajaba a lomos de los libros y la educación. La

generación de hombres y mujeres que habían sobrevivido a la guerra

y a la posguerra tenían fe en la educación, en el saber. Aquella

era una generación que le tenía verdadero fervor a los libros. Los

libros eran vistos como un vehículo hacia la luz, contra la

oscuridad. Hoy la visión ha cambiado drásticamente. Los jóvenes

están en otra cosa. Tienen otras formas de afrontar el ocio y existe

un evidente desprestigio de la cultura por ciertas ideologías que

necesitan para sobrevivir desplazar a la cultura y el espíritu

crítico que tradicionalmente se ha incubado en el ejercicio

cultural. Hoy estamos en ese preciso instante en que el descrédito

de la cultura se ha convertido en una consigna. Ser culto es para

algunos una señal de perroflautismo, de progresía, con toda la

carga ideológica que esos términos tiene para ellos. Y determinados

intelectuales que huelen dónde está el mercado, y que no se quieren

ver expulsados de él, le siguen el rollo. Pero hay más: hoy día,

constato con cierta incredulidad que ni siquiera los llamados

escritores leen demasiado. Escribir y publicar un libro se ha

convertido en un acto frívolo entre las gentes de mi generación.

Las editoriales se han convertido en mercaderes de papel, pero es lo

mismo que éste sea higiénico, o secante, pues lo importante es el

balance de resultados. Un buen editor no es aquel que edita un buen

libro, sino el que es capaz de hacer rentable a un libro y esos dos

conceptos son muy diferentes. Un libro como En busca del tiempo

perdido, Manhattan Transfers o Tiempo de silencio, encontraía muy

serias dificultades para ser editados. El Ulises, Rayuela, Paradiso,

Larva o Florido mayo hoy no encontrarían editor, sencillamente. Hoy

los libros mencionados estarían condenados al silencio crítico.

Todo cuanto entrañe una cierta dificultad está condenado de

antemano, todo cuanto huela a ligeramente ideologizante -y ya sabemos

quién y cómo domina hoy el discurso ideológico- queda fuera de

catálogo. Si no afirmas tus pies en esa cierta inopia ideológica o

en ciertas modas, quedas fuera del mercado. No queda sino la

autoedición a secas o la autoedición encubierta. Yo nada tengo

contra la autoedición. Pessoa y Torga, Juan Ramón y Lorca se

autoeditaron en su día. Sobre la autoedición encubierta tengo mis

dudas, porque embarran el panorama. La autoedición encubierta se ha

vuelto algo normal en nuestros días. Basta tener dinero para

publicar lo que sea. Publicar es entonces como acudir al peluquero,

como hacer esquí, como comprarse una cortadora de césped o hacerse

un implante de pelo, sólo que publicar deja rastro, presenta todavía

un cierto prurito. Así las cosas, me pregunto, ¿tiene sentido

seguir publicando, tiene sentido creer en la escritura como elemento

de reflexión, como catarsis, como viaje, como cosmo o intravisión?

Y en eso estoy ahora, en esas reflexiones, en ese moridero, en ese

desesperar, en esta cosa.![Fosse [Alemania] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/81dqC8i+XjL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg) AYER estuve almorzando en casa de unos amigos. Les habían regalado

los poemas del reciente premio Nobel de Literatura. Un libro muy bien

editado, muy bonito. Tomé el libro porque confieso no haber leído

nada de ese tal Fosse y pretendía vislumbrar la grandeza del

escritor galardonado. El tipo, ya lo sé, es dramaturgo más que otra

cosa. Como siempre que comienzo con un poeta, busco una primera

puerta en sus poemas breves, esos que yo pueda ver y leer al mismo

tiempo, para hacerme una idea vaga, pero consistente, de lo que voy a

encontrar, de su musculatura, de su fronda. Comencé, pues a leer.

Leí un poema, dos, tres, cuatro, me pasé al formato un poco más

largo y es que no daba crédito. ¿Me estaban dando con un martillo

de goma en la cabeza? Encontré paja, farfolla de la mala, balbuceo

inconexo, una utilización de la página sin el menor sentido. Y no

se trataba del traductor, no. Si uno pone en la página "alegría

piedra espacio, notorio gorrión" -cito sin citar- el trabajo o

las decisiones del traductor -y yo he traducido bastante poesía- se

reducen notablemente, pues donde el traductor se la juega es en la

complejidad retórica, en el fraseo, en la ambigüedad de ciertas

frases o enunciados. Aquí, en estos textos de Fosse, el traductor

hace lo que se le manda con el texto y punto. En fin, lo que leía

ultrapasaba mis mayores reticencias, me colocaba ante la

estupefacción más alta y más brava. Pura farfolla, nada en estado

de ruina. NADA. Entonces me pregunté: cómo es posible conceder el

Nobel no a un escritor mediocre, no, pues me faltan elementos, sino a

un escritor que no sabe podar su escritura hasta el punto que acepta

como obra propia algo tan demencialmente malo y abstruso, tan

absolutamente inane, donde ni siquiera entre palabra y palabra

intuyamos la grieta o el misterio. No es Celan, pongo por caso ni

Trakl, ni Holan, ni Benn. ¿Quién carajo le ha dado el nobel a este

tío?, me preguntaba y os pregunto ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde

está el criterio? ¿Por qué coño no se denuncia semejante

disparate? Leí, sí, algún que otro poema que parecía tener su

sentido, que se acercaba a un cierto sentido, pero el 80% de lo que

leí era pura purísima farfolla. Luego, ya en casa, veo la bromita

de El País y ya saco bandera blanca y me digo, ante tanto disparate

es necesario salir de la trinchera con las manos en alto. Hasta aquí

hemos llegado. Porque es lícito preguntarse: ¿en manos de quiénes

estamos?, ¿Quiénes espurgan lo bueno de lo malo, oficio de la

crítica desde que lo es?

AYER estuve almorzando en casa de unos amigos. Les habían regalado

los poemas del reciente premio Nobel de Literatura. Un libro muy bien

editado, muy bonito. Tomé el libro porque confieso no haber leído

nada de ese tal Fosse y pretendía vislumbrar la grandeza del

escritor galardonado. El tipo, ya lo sé, es dramaturgo más que otra

cosa. Como siempre que comienzo con un poeta, busco una primera

puerta en sus poemas breves, esos que yo pueda ver y leer al mismo

tiempo, para hacerme una idea vaga, pero consistente, de lo que voy a

encontrar, de su musculatura, de su fronda. Comencé, pues a leer.

Leí un poema, dos, tres, cuatro, me pasé al formato un poco más

largo y es que no daba crédito. ¿Me estaban dando con un martillo

de goma en la cabeza? Encontré paja, farfolla de la mala, balbuceo

inconexo, una utilización de la página sin el menor sentido. Y no

se trataba del traductor, no. Si uno pone en la página "alegría

piedra espacio, notorio gorrión" -cito sin citar- el trabajo o

las decisiones del traductor -y yo he traducido bastante poesía- se

reducen notablemente, pues donde el traductor se la juega es en la

complejidad retórica, en el fraseo, en la ambigüedad de ciertas

frases o enunciados. Aquí, en estos textos de Fosse, el traductor

hace lo que se le manda con el texto y punto. En fin, lo que leía

ultrapasaba mis mayores reticencias, me colocaba ante la

estupefacción más alta y más brava. Pura farfolla, nada en estado

de ruina. NADA. Entonces me pregunté: cómo es posible conceder el

Nobel no a un escritor mediocre, no, pues me faltan elementos, sino a

un escritor que no sabe podar su escritura hasta el punto que acepta

como obra propia algo tan demencialmente malo y abstruso, tan

absolutamente inane, donde ni siquiera entre palabra y palabra

intuyamos la grieta o el misterio. No es Celan, pongo por caso ni

Trakl, ni Holan, ni Benn. ¿Quién carajo le ha dado el nobel a este

tío?, me preguntaba y os pregunto ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde

está el criterio? ¿Por qué coño no se denuncia semejante

disparate? Leí, sí, algún que otro poema que parecía tener su

sentido, que se acercaba a un cierto sentido, pero el 80% de lo que

leí era pura purísima farfolla. Luego, ya en casa, veo la bromita

de El País y ya saco bandera blanca y me digo, ante tanto disparate

es necesario salir de la trinchera con las manos en alto. Hasta aquí

hemos llegado. Porque es lícito preguntarse: ¿en manos de quiénes

estamos?, ¿Quiénes espurgan lo bueno de lo malo, oficio de la

crítica desde que lo es?

.jpg)