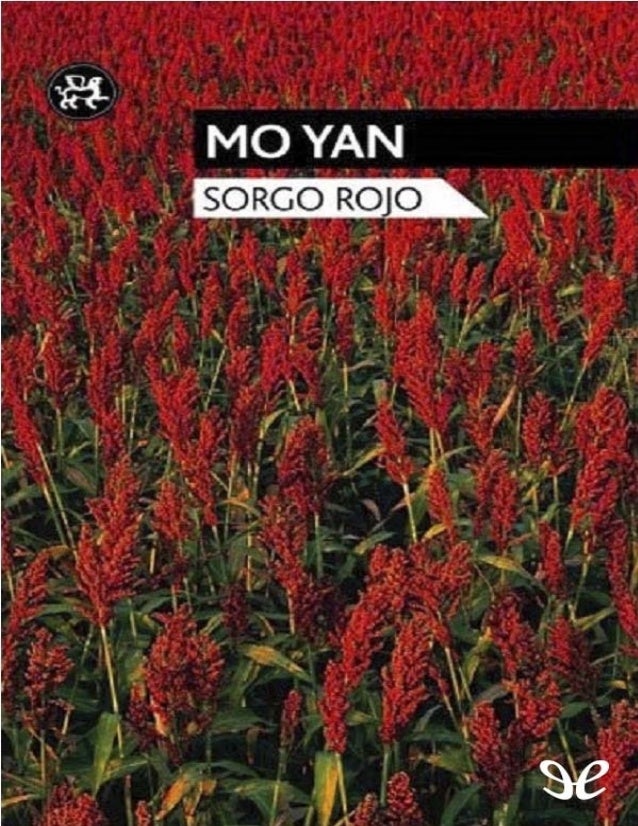

La segunda de las entregas tiene por protagonista al Premio Nobel chino Mo Yan y un cuento verdaderamente precioso, con toda esa delicadeza de la literatura china, pero también con toda su crudeza. Como Moravia, nuestro primer invitado, Mo Yan es un escritor mágico. Algunos recordarán Sorgo Rojo, esa maravillosa película que a todos nos dejó impresionado. Mo Yan, que en chino significa "el mudo", nació en un pueblito interior de China, donde escuchó innumerables relatos orales y de donde procede su maravillosa fantasía. Hijo de una China campesina y pobre, habiendo ejercido el pastoreo hasta los 18 años, pronto logra enrolarse en el ejército, única salida profesional para el hijo de un campesino. Con todo este bagaje humano y patrimonial comienza su carrera, compuesta por varias novelas y algunos libros de cuentos. Aunque todos sus cuentos conducen realmente a una experiencia inolvidable, en El perro y el columpio, encontramos acaso su quintaesencia, en lo que respecta a su ardiente sensibilidad, habilidad en las descripciones naturales (fruto de una larga observación), así como una grandísima capacidad de interiorizar en el desasosiego y en el desvalimiento de sus personajes. Un cuento excepcional. Merece la pena leerlo con tranquilidad.

Yo tuve ocasión de leerlo en traducción al italiano de Grabielle Tru-sac, de modo que la traducción que hoy traemos aquí me es desconocida. Sus traductores son Liljana Arsovska y Edgardo Bermejo.

EL PERRO Y EL COLUMPIO

Mo Yan

Mo YanTrad. de Liljana Arsovska y Edgardo Bermejo en colaboración con Alejandra Xin Xu Xia y Pablo Rodríguez Durán.

En el pueblo de Gaomi hubo alguna vez una raza de perro blanco,

amistoso y de gran tamaño. Pero ahora, después de muchas

generaciones de descuidos en su crianza, es muy difícil encontrar

uno que conserve la pureza de la raza. En la actualidad todo mundo

cría perros mestizos, e incluso si ocasionalmente uno se encuentra

con un perro blanco, aparecerá en alguna parte de su pelo una mancha

delatora que indique la mezcla de su sangre. Pero si la mancha de

color no cubre una gran porción del cuerpo, ni aparece en una parte

muy visible del animal, todo mundo se referirá de manera indulgente

a él como un “perro blanco”, haciendo caso omiso de la

discrepancia entre el nombre y la realidad.

* * *

En cierta ocasión me encontraba en la escalinata debajo del

puente de piedra, y mientras me lavaba la cara en las aguas nítidas

y frescas, advertí que no lejos de ahí hacía lo propio un “perro

blanco” cuyo cuerpo era completamente albino excepto por sus dos

patas frontales. El perro se desplazó un tanto abatido a un lado del

puente de piedra que se alzaba en ruinas sobre la corriente magra de

un pequeño río cerca de mi antigua casa. Era el mes marcado con el

número 7 del año lunar y en las bajas tierras de mi pueblo se

respiraba un calor apenas soportable. Poco antes, cuando me apeé del

autobús que hacía la ruta de la cabecera del condado a los poblados

rurales, comprobé con desagrado que el sudor empapaba mi ropa, y que

se adhería a mi cuello y mi cara cubiertos de un polvo amarillo y

espeso. El agua y la manera en que me refrescaba me trajo el impulso

de despojarme de la ropa y sumergirme desnudo en aquellas aguas, pero

abandoné la idea cuando advertí que no estaba solo y que otras

personas caminaban sobre el camino terroso que conducía a las

orillas del puente. Me puse en pie, y limpié mi cara y cuello con un

juego de pañuelos, regalo de mi novia. Era pasado el mediodía, el

sol cedía gradualmente en dirección al oeste y una ráfaga de brisa

flotaba en el ambiente. Aquella amable y refrescante brisa que

soplaba del sudeste era sumamente reconfortante, y hacía balancear

las hojas en los sembradíos de sorgo, lo mismo que agitaba la

cabellera del “perro blanco” mientras se me acercaba cada vez

más, moviendo la cola. El perro se me acercó lo suficiente para

advertir sus dos patas delanteras teñidas de pelo negro.

El perro patinegro caminó hasta el final del puente, se detuvo,

dirigió la vista hacia la carretera, levantó la barbilla y me miró

con una turbia y canina expresión. Su mirada, vaga, acaso desolada,

conservaba pese a todo un tono de familiaridad que sentí desde lo

más profundo de mi corazón.

* * *

Cuando años atrás abandoné la casa familiar por mis estudios,

mis padres se mudaron a otra provincia para vivir con mi hermano

mayor. Yo no tenía más parentela en el pueblo, de manera que nunca

regresé. De pronto se pasaron diez años, un tiempo no corto como

tampoco suficientemente largo. Poco antes de las vacaciones de verano

mi padre vino a la escuela donde yo era profesor, y no pudo evitar

hablarme con gran emoción de nuestra antigua casa. Quería volver y

echar un vistazo al pasado. Le expliqué que estaba muy ocupado con

mi trabajo y que me sería imposible escapar, y obtuve por única

respuesta un movimiento de cabeza en gesto de desaprobación.

Enseguida se marchó y no pude dejar de sentir cierta incomodad por

mi rechazo, de tal suerte que hice a un lado todos mis compromisos y

decidí regresar.

* * *

El perro blanco miró de nuevo al camino de tierra marrón y giró

la cabeza para observarme, su mirada de perro persistía en la

turbiedad. Justo cuando yo examinaba con atención sus patas negras,

a punto de recordar algo asombroso, sacó la lengua, roja y

brillante, y entonces me ladró. Luego se acercó a un pilote del

puente, alzó una pata y orinó de la manera acostumbrada. Terminado

su asunto, caminó despacio debajo del puente por el mismo sendero

hasta ponerse a mi lado. Nuevamente sacó la lengua, esta vez para

lamer un poco de agua del río.

Se mostraba como si estuviera esperando a alguien, la parsimonia

con la que lengüeteaba era como si realmente no tuviera sed ni

prisa. Todo lo demás le resultaba indiferente, incluso un pez que se

reflejó en la superficie del río y que pasó nadando muy cerca de

su nariz. Ni al perro ni al pez parecían tampoco importarles mi

presencia. El perro apestaba. Tanto, que me acometió el impulso de

arrojarlo al agua de una patada, pero me contuve considerando que yo

mismo debería tener mejores modales caninos. Justo en ese momento el

perro dobló la cola, levantó la cabeza, miró fríamente por encima

de mi hombro y se enfiló con decisión hacia el final del puente.

Observé cómo se le plegaba la piel del cuello cuando emprendió la

carrera con excitación nerviosa a través del sendero. A ambos lados

del camino de tierra florecían campos de sorgo con sus borlas entre

grises y verdes. El cielo parecía contenerse en un azul rebosado de

nubes blanquísimas que se deslizaban sobre los sembradíos del campo

cuadriculado, como si fuese un tablero de ajedrez. Entonces me

encaramé en el puente y recogí mi bolsa de viaje con la intención

de cruzar a toda prisa. Del lugar donde me encontraba distaban

todavía seis millas de mi pueblo, y a nadie le había avisado de mi

llegada, de modo que era mejor apurar el paso y facilitarles la

posibilidad de obtener un sitio dónde dormir y comer. Justo en eso

pensaba cuando vi de nuevo al perro blanco trotar sobre el camino que

bordeaba el campo de sorgo, guiando los pasos de una persona que

cargaba una enorme paca de hojas de sorgo.

Luego de veinte años de trabajar en el campo, sabía

perfectamente que las hojas de sorgo sirven muy bien como forraje de

primera para alimentar a los caballos y al ganado. Sabía también

que cortar las hojas con este fin no afectaba en modo alguno la

producción del grano. Observé a la distancia el desplazamiento

lento y esforzado de aquel enorme bulto y sentí lástima por la

persona que debía estarlo cargando. Sabía muy bien lo que se siente

abrirse camino cortando hojas a través de la densidad sofocante de

los campos de sorgo. Casi no es necesario decir que en esta faena el

cuerpo se anega en sudor y los pulmones se expanden como si fueran a

explotar, y lo peor de todo son las barbas de las hojas que se te

untan al cuerpo empapado de sudor. La sola idea de no ser yo el

cargador de ese bulto me causó alivio.

De manera gradual fui reconociendo a la persona que caminaba

encorvada por el peso de la carga. Distinguí una camisa azul, un

pantalón negro y unas sandalias de plástico de color marrón sobre

las que descansaban unos pies que de tan flacos parecían más bien

las patas de un gallo. De no haber sido por que tenía el pelo largo

no hubiera adivinado si aquella figura correspondía a la de una

mujer, aun cuando ya estaba a una distancia muy corta de mí cuando

por fin emergió del campo de sorgo. Continuó caminando con la

cabeza paralela al suelo y el cuello encogido, probablemente para

aliviar el dolor que debía producir en la espalda una carga tan

pesada. Sus dos manos se las arreglaban muy bien para sostener aquel

bulto y distribuir el peso sobre su lacerado cuerpo. El sol caía en

picado y brillaba a través de las pequeñas gotas perladas que se

escurrían por su cuello y por su frente. Las hojas de sorgo lucían

frescas y verdes como si fueran puerros. Siguió avanzando fatigosa y

lentamente hasta alcanzar el puente más bien estrecho y por el que

apenas podría caber el bulto. Mientras tanto yo me regresé al sitio

donde el perro justo acababa de hacer su gracia y desde ahí los

observé cruzarlo.

Entonces advertí que había un vínculo entre la mujer y el

perro, que iba y venía a su lado, a ratos con paso veloz, a veces

más lento, como atado a una correa invisible que se estiraba o

aflojaba indistintamente. En algún momento el perro me quedó de

frente y entonces nuevamente me miró con esos ojos de perro

porfiado, una mirada de cierta familiaridad que de golpe me arrojó

un atisbo de claridad: aquellas patas negras contribuyeron a develar

lo que aún quedaba de confusión en mi memoria y me hicieron

recordarla. El olor acre de su sudoración y la manera en que jadeaba

con la cabeza agachada al pasar junto a mí yacían en lo más

profundo de mi memoria. Por fin dejó caer la pesada carga de hojas

de sorgo para estirar el cuerpo lenta y dolorosamente. El bulto que

había depositado en el suelo era tan grande que se levantaba a la

altura de sus pechos. Entonces advertí que el atado de hojas

conservaba una forma acusadamente cóncava, y que el lugar donde lo

había depositado con gran energía era un gran amasijo de hojas

húmedas y arrugadas. Yo sabía que las partes de su cuerpo que

habían soportado el fardo de las hojas de sorgo sentían ahora el

dulce alivio del descanso; erguida de nuevo sobre el puente y con la

brisa fresca y húmeda del río flotando sobre el campo y acariciando

su cuerpo, ella debió al fin sentirse relajada y satisfecha, dos

vocablos que resumen nuestra felicidad y sentido del bienestar, y que

con el paso de los años he terminado por comprender a cabalidad.

Por un momento se mantuvo erguida y

enseguida me pareció que perdería el conocimiento de un momento a

otro. A su rostro pringado de barro le surcaban grietas de sudor.

Intentaba tomar aire con desesperación a través de la boca. El

puente de su nariz era recto, agraciado y severo. Su tez morena. Sus

dientes, inmaculadamente blancos. Mi pueblo ha sido cuna de mujeres

muy bellas, algunas de ellas incluso eran elegidas como damas del

palacio a lo largo de las dinastías. Otras cuantas se convirtieron

en famosas actrices en Pekín aun hoy en día. Me parece que luego de

haber visto a muchas de ellas no puedo sino asegurar que es así como

lucen, de la misma manera en que puedo afirmar que ella gozaba de los

mismos atributos.

—¡Nuan! —grité.

Ella me miró entonces con su ojo izquierdo inyectado de sangre y

de un aspecto terrible.

—¡Nuan! ¡Cuñadita! —grité de nuevo como añadiendo una

nota al pie de mi llamado.

Yo tengo ahora veintinueve años y ella es tan sólo dos años

menor, pero tras una década de no vernos su aspecto había cambiado

notablemente, y si no fuera por una cicatriz en la porción izquierda

de su cara, fruto de un accidente en un columpio, simplemente no la

habría reconocido. Mientras tanto, el perro blanco no dejaba a su

vez de examinarme con atención. Debía de ser un perro muy viejo de

por lo menos veinte años de edad. Nunca imaginé que lo volvería a

ver con vida, y además que lo encontraría saludable. Aquel año,

durante el Festival del Bote de Dragón, era apenas un cachorro del

tamaño de una pelota de baloncesto cuando mi padre lo trajo a casa

de regreso de visitar a mi tío abuelo en su casa del campo. Ya desde

hace veinte años estos perros totalmente blancos y de buena crianza

se encontraban al borde de la extinción, y aun aquéllos con

imperfecciones delatoras de su impureza, y a los que pese a todo se

les seguía llamando “perros blancos” como éste, eran casi

inconseguibles. Mi tío abuelo criaba perros para ganarse la vida, y

en aquella ocasión le permitió a mi padre quedarse con un cachorro

del sobrino. Su llegada a nuestro pueblo, lleno de perros callejeros

y sin gracia, no pudo sino provocar la admiración de todos e incluso

le ofrecieron una buena suma por el perro, que mi padre rechazó sin

chistar pero educadamente. Incluso en los pueblos chinos de aquellos

años, en un pueblo desolado como el mío de Gaomi, persistían

algunas pocas actividades interesantes y una de ellas sin duda alguna

era la crianza de perros. Siempre y cuando no se presentaran

desastres naturales, casi todos teníamos suficiente para comer, y

aun los perros podían prosperar.

* * *

Tenía yo 19 años, Nuan 17 y el perro blanco cuatro meses, cuando

una tropa de soldados del Ejército de Liberación y una flotilla de

camiones militares pasaron en una hilera interminable por el puente

de piedra. En los toldos de lona, a la vera del puente, los

estudiantes de secundaria preparábamos el té para los soldados. Los

del equipo de propaganda, fuera de los toldos, tocábamos los

tambores, cantábamos y bailábamos. El puente, ya lo dije, era muy

estrecho, por lo que el primer camión logró cruzar con mucha

dificultad y una llanta colgando en el vacío. La llanta trasera del

segundo camión tropezó con una piedra del puente y se volcó en el

río. Muchos trastos se rompieron y el aceite flotaba sobre el agua.

Los soldados saltaron al río para rescatar al conductor mojado hasta

la médula. Otros soldados con batas blancas los rodearon y otro más

de guantes blancos gritaba por el altavoz. Nuan y yo, siendo la

columna vertebral del equipo de propaganda, olvidamos el canto y el

baile y nos dedicamos asombrados a ver aquel estropicio. Más tarde

un grupo de altos oficiales se personaron, estrecharon manos con el

humilde representante de nuestra escuela rural, el tío Guo y el jefe

Liu, del Comité Revolucionario de nuestra escuela. Los oficiales

lucían sus guantes blancos y alzaban las manos para saludarnos a

todos, mientras nosotros observábamos el pasar de la tropa.

Después de pasar el río la tropa se distribuyó por todos los

pueblos aledaños. El cuartel central se instaló en nuestra aldea.

Parecían días de fiesta, como si fueran las celebraciones del año

nuevo lunar, todos los aldeanos estaban jubilosos. Desde mi casa

conectaron decenas de líneas telefónicas y las jalaron en varias

direcciones. El teniente Cai, un tipo bien parecido, y una parte de

la tropa que la conformaba el conjunto artístico del ejército se

hospedaron en la casa de Nuan. Todos los días iba a verlo y me hice

su amigo. Cai, un hombre alto, fornido, de pelo lacio y cejas

arqueadas, solía pedirle a la joven Nuan que le cantara y mientras

ella lo hacía él la escuchaba con la cabeza reclinada, fumando con

denuedo. Yo alcancé a ver cómo el teniente lograba mover las orejas

en el acto de escuchar. Le decía a Nuan que talento no le faltaba

pero también que se hacía necesaria la intervención de un maestro

famoso que le educara la voz. A mí también me decía que tenía un

gran futuro en puerta. Al mismo tiempo le llamaba mucho la atención

y le encantaba el cachorro blanco de mi casa. Apenas se enteró, mi

padre insistió en regalárselo, pero el teniente no lo aceptó.

Cuando la tropa se alistaba para marcharse, mi padre y el de Nuan le

rogaron al teniente que nos llevaran con ellos. El oficial prometió

consultarlo con sus superiores, y les aseguró que a más tardar al

final del año, durante la siguiente temporada de reclutamientos,

estaríamos incorporados. Antes de partir me regaló un Método

para tocar la flauta, y a Nuan otro libro llamado Cómo

cantar canciones revolucionarias.

* * *

—Cuñadita —le insistí un tanto avergonzado—, ¿ya no me

reconoces?

En nuestro pueblo abundan los apellidos diferentes que provienen

de todas partes de China: los Zhang, los Wang, los Li, los Du y

muchos más. Varias generaciones y poco orden en los parentescos.

Tías por la rama paterna (gugu) que se casaban con sobrinos

(zhizi), o sobrinas que se escapaban con sus tíos

(shenshen). Siempre y cuando las edades de esas parejas no

disten por mucho, nadie lo toma a burla. A Nuan me acostumbré desde

pequeño a decirle “cuñadita” sin que hubiera ningún grado de

parentesco entre nosotros. Una década atrás, cuando comencé a

llamarle indistintamente “Nuan” o “Cuñadita”, albergaba un

sentimiento muy especial al pronunciar sus nombres, pero ahora,

pasados los años y crecidos ambos, podía aún referirme a ella como

“cuñadita” pero ya sin la carga de afecto que me transmitía ese

mote en el pasado.

“¿Cuñadita, acaso ya no me reconoces?”. Apenas lo dije y ya

me había recriminado a mí mismo por semejante torpeza. Hacía

tiempo que un dejo de tristeza se había estacionado en la expresión

de su rostro. El sudor de la faena aún le escurría provocándole

que un mechón húmedo del pelo se adhiriese a su mejilla. El rostro

ayer moreno lucía más bien gris. El ojo izquierdo conservaba algo

de brillo y humedad, mientras que el derecho ya no estaba: no había

ojo, ni lágrimas del otro lado, sólo una cavidad alrededor de la

cual se aferraban algunas pestañas en desorden. Se me estrujó el

corazón, simplemente no pude sostener la mirada en aquel cuenco

vacío, y alcé un poco la vista para apuntarla hacia la altura de

sus cejas delicadamente dibujadas y el brillo reconfortante de su

cabellera expuesta al sol y al sudor de los días. Un tic en la

porción izquierda de su rostro hacía que el músculo de la mejilla

brincara provocando a su vez sobresaltos continuos en el ojo y en la

ceja completando un cuadro desolador y extraño. Cualquier otra

persona podría haberla visto sin mayor afectación, menos yo, para

mí aquel cuadro resultaba insufrible.

* * *

Han pasado más de diez años desde aquella noche en la que fui a

tu casa y te propuse: “Cuñadita, el columpio está vacío, vamos a

columpiarnos un rato”. Tú te negabas al principio. “Vamos —te

dije—, anímate. Hace ya una semana que terminó el festival de

comida fría, y seguramente mañana desmontarán el columpio y usarán

la madera, además esta mañana oí al carretero quejarse de que se

hayan usado las cuerdas de la carreta y dijo que las recuperaría

cuanto antes”. Un largo bostezo antecedió tu respuesta cómplice:

“De acuerdo, vamos”. Para ese entonces el perro blanco ya había

crecido a la mitad de su tamaño. Lucía flaco y huesudo, muy

diferente de como llegó siendo un cachorro. Caminaba detrás de

nosotros con el brillo de la luna reflejándose en su cabellera hasta

adquirir una tonalidad plateada. Aquel columpio, dispuesto sobre un

terreno baldío, consistía tan sólo de dos troncos sosteniendo un

travesaño, dos ganchos de fierro, dos cuerdas gruesas y una tabla de

madera para sentarse. El aspecto desolado y misterioso de aquel

armatoste rústico bajo la luz de la luna recordaba las puertas del

infierno. Detrás del columpio, a unos pasos, había una zanja sobre

la que se apiñaban arbustos de acacias con sus ramas espinosas, que

brillaban filosas, puntiagudas y hostiles bajo la luna gris.

—Yo me siento y tú me columpias —dijiste.

—Te columpiaré hasta que alcances el cielo.

—Sube al perro conmigo.

—No te quieras pasar de la raya.

—Perrito, ven a divertirte tú también.

Con una mano te aferrabas a la cuerda y con la otra al perro que

se mostraba confundido y nervioso. Me coloqué en la parte trasera

del columpio, les atenacé con mis piernas y con la fuerza de mi

cuerpo comencé a balancearme hasta que poco a poco fuimos cobrando

impulso. Conforme ganábamos altura me pareció que los rayos de la

luna se agitaban como un río turbulento. La brisa del viento soplaba

en nuestros oídos y por un momento sentí que me mareaba. Tú reías

y el perro ladraba cuando el columpio alcanzó la altura del

travesaño. Ante mis ojos se intercalaban el campo, el río, las

casas y el cementerio, mientras que la brisa fresca me acariciaba la

cara en mi vaivén pendular.

Me detuve a observarte y te pregunté:

—¿Cuñadita, te gusta?

—Claro que sí, estoy en el cielo.

Entonces la cuerda se rompió. Yo caí al suelo mientras que el

perro y tú volaron desgobernados hacia los arbustos de acacias y una

de sus espinas se hundió en tu ojo derecho hasta perforarlo. El

perro saltó entre los arbustos y, mareado por el columpio, corría

en círculos de confusión.

—¿Te ha ido bien en estos años…? —le pregunté no sin

cierta dificultad.

Le vi subir y bajar los hombros y vi también cómo se iban

relajando los músculos de su cara. El ojo izquierdo, que parecía

haber crecido de manera desproporcionada —tal vez por el exceso de

uso o para compensar su condición tuerta—, se detuvo a observarme

con una dureza y una frialdad que me hicieron sentir muy incómodo.

—¿Cómo me podría ir mal? Tengo para comer, para vestir, tengo

un hombre, hijos, excepto por el ojo nada más me falta. ¿Por qué

no habría de estar bien? —dijo con el filo adolorido del sarcasmo.

Me quedé mudo y después de pensar un rato le solté:

—Conseguí un trabajo en la Universidad, más adelante podrían

incluso darme un puesto como profesor..., extraño mi tierra, y no

sólo a mi gente, extraño también el río, el puente de piedra, el

sorgo rojo de los campos, el aire puro, el adorable canto de los

pájaros… Aproveché las vacaciones de verano para regresar.

—¿Qué hay que se pueda extrañar de este lugar perdido?

¿Extrañas a un puente roto? ¿Los campos de sorgo que no son más

que una maldita arrocera de vapor que te sofoca hasta la muerte?

Continuaba su alegato mientras descendía por la orilla del

puente. Una vez frente al río se despojó de la camisa azul, que

debió pertenecer a un hombre y que a esas alturas estaba manchada y

descolorida por el sudor, la arrojó sobre una roca y se inclinó

para lavarse la cara y el cuello. Despojada de la camisa, se había

quedado con una camiseta enorme y de cuello redondo, salpicada de

agujeros por el uso y que, a pesar de su aspecto grisáceo alguna vez

debió de ser blanca. Se hacía sujetar el pantalón con una cinta de

mecate. Parecía ya no mirarme al hacer sus abluciones. Luego, como

si no hubiera nadie, se arremangó la camiseta para lavarse los

pechos. Por la tela empapada de su ropa interior se translucían dos

senos grandes y caídos. Comprobar su forma me hizo pensar

irremediablemente que era así como se daban las cosas, tal y como lo

decía una cantaleta infantil que repetíamos los niños en el

pueblo: “los pechos de las solteras son de oro, los de las casadas

de plata, y los de después de parir son como tetas de perro”.

—¿Cuántos hijos? —le pregunté.

—Tres —contestó sacudiéndose el cabello al tiempo que

exprimía su camiseta y la fajaba de nuevo en sus pantalones.

—¿Violaste la regla de parir sólo uno?

—Yo sólo parí una vez —respondió con frialdad y no sin

advertir mi sorpresa. Tres en un solo parto, uno tras otro, pum, pum,

pum, así de fácil, como los cachorros de una perra.

Fingí una carcajada, pero ella simplemente tomó de nuevo su

uniforme azul, lo sacudió y se abotonó la camisa de abajo hacia

arriba. El perro blanco, que había estado recostado en la hierba,

también se aprestó para partir, se sacudió con energía y se

estiró complacido.

—¡Qué valiente eres! —le dije.

—¿Y qué más puedo hacer? —se preguntó—, cuando estamos

predestinados para el infortunio no hay manera de evitarlo.

—¿Tuviste hijos e hijas?

—Todos varones.

—¡Qué suerte! Entre más hijos más bienaventuranza.

—Tonterías.

—¿Y este perro es el mismo?

—Ya no le queda mucho tiempo.

—Un instante y se nos pasaron volando diez años.

—Otro instante y estaremos muertos —respondió.

—Cierto —le respondí apenas, conforme me iba sintiendo

molesto con la charla y viendo al perro echado sobre el pasto

exclamé—: Pero este perro viejo y sabio seguro que sabrá

apañárselas para mantenerse vivo.

—¿Cómo? ¿Quieres decir que es justo para ti seguir viviendo

pero no para nosotros? Los que comen arroz tienen no menos derecho a

vivir que los que comen desperdicios, los de arriba tienen derecho a

la vida y los de abajo también.

—¿De qué estás hablando? —le dije—. ¿Quién es de arriba

y quién de abajo?

—¿Qué acaso tú no eres de los de arriba? ¡Todo un profesor

universitario!

Sus palabras me sonrojaron y dejaron mudo. Sentía que no podía

quedarme callado y traté de imaginar la mejor manera de responder a

sus ataques, pero pronto desistí y me contuve. Recogí mi maleta y

me despedí con sequedad.

—Probablemente me quede en casa de mi tío octavo, espero me

visites si tienes tiempo.

—Me casé con uno de los Wang de la colina. ¿Lo sabías?

—Si tú no me lo dices cómo podría saberlo.

—Lo supieras o no, ahora da igual —respondió categórica—,

si no te molesta mi apariencia de perro ven a verme cuando tengas

tiempo. Sólo pregunta por la tuerta Nuan, no hay quien no conozca mi

casa.

—Cuñadita, nunca imaginé que nuestra conversación tomaría

este rumbo.

—Es el destino, al destino lo controla el cielo, por más que

quieras cambiarlo, nada se puede hacer.

Subió por el puente, se paró frente a la paca de hojas de sorgo

y me dijo:

—Hazme un favor, ayúdame a colocar la paca sobre mis hombros.

—Déjame ayudarte cargándola yo mismo hasta tu casa —le dije

conmovido y envalentonado.

—De ninguna manera —respondió, y diciendo esto se arrodilló

frente al bulto, lo empuñó sobre sus hombros y me pidió que le

ayudara a levantarlo.

Me puse detrás de ella, sujeté el lazo que ataba el bulto y

haciendo un gran esfuerzo lo coloqué sobre su espalda mientras ella

se las arreglaba para ponerse en pie. Su cuerpo se arqueó

nuevamente. Para hacer la carga más liviana buscó una y otra vez la

manera de acoplarla a las formas de su espalda. Las hojas de sorgo

crujían ruidosas. Entonces una voz suave y apagada escapó desde el

fondo de su incómoda posición:

—Ven a verme.

El perro blanco ensayó unos ladridos y corrió hasta ponerse

delante de Nuan. Me detuve largo rato a observar cómo aquel bulto se

iba alejando lentamente con rumbo al norte. Me quedé hasta que el

perro se convirtió en un puntito blanco, y hasta que el bulto y la

cargadora no eran más que un punto negro en el horizonte. Entonces

me di la vuelta y caminé hacia el sur. Desde el puente hasta la

colina de los Wang eran tres millas y hasta mi pueblo seis.

* * *

Mi tío octavo me aconsejó recorrer en bicicleta las nueve millas

que nos separaban de la colina de los Wang. Me rehusé pero el tío

insistió.

—Ahora somos prósperos —me dijo—, cada casa posee una

bicicleta. Ya no es como antes cuando en todo el pueblo había unas

cuantas. Ni siquiera las prestaban. ¿Cómo iban a prestar algo tan

escaso y valioso?

Asentí, yo mismo vi por doquier el tráfico desordenado de las

dos ruedas, pero seguía pensando que andar a pie era para mí la

mejor solución. Desde que me hice universitario padecía hemorroides

y por eso prefería caminar. El tío reviró:

—Al parecer eso de estudiar tampoco deja nada bueno. Además de

las enfermedades y las dolencias, actúan como lunáticos. Y a todo

esto, ¿para qué vas a su casa? Allí el que no es ciego es mudo.

¿No te da vergüenza que todo el pueblo se burle de ti? Los peces

con los peces, los camarones con los camarones. ¿Por qué rebajarse

tanto?

—Tío, no entiendo lo que me dices —le dije—, pero soy una

persona que ya pasa de los veinte y se acerca a los treinta, de modo

que sé bien lo que hago. —El tío se enfrascó en sus propios

asuntos y ya no me fastidió más.

Quería volverla a ver nuevamente en aquel puente. Si de nuevo

apareciera aquel enorme fardo de hojas de sorgo, haría esta vez todo

por ayudarle a cargarlo. De esta manera Nuan y el perro me guiarían

hasta su morada. En la ciudad se ha vuelto común que la gente se

fije en la ropa, y todos ahora pugnan por mantenerse al último grito

de la moda. Pero en mi pueblo la cosa era muy distinta. Todos miraban

mis pantalones de mezclilla como una extravagancia y eso me incomodó.

Hube de explicar a confesión de parte que aquella prenda la adquirí

usada y que había pagado una bagatela, cuando en realidad me costó

una fortuna. Obtuve su perdón al conocer el precio y el origen de

mis pantalones, pero eso no lo sabían los aldeanos de la colina Wang

y a ella tampoco me la topé en el camino. No tuve más remedio que

entrar a la aldea y preguntar por su casa enfrentándome a las

miradas inquisitivas de todos. La suerte no me acompañó esta vez y

no me topé ni con Nuan ni con el perro como hubiese querido. Crucé

el puente de piedra que anunciaba la entrada al pueblo y entonces

contemplé el sol que se asomaba radiante entre las hojas del sorgo.

El efecto de la luz solar teñía de rojo las aguas del río. El sol

mismo vestía de un rojo inusual rodeado de oscuridad y flotaba en el

ambiente la sensación de que estaba a punto de llover.

Traía conmigo un paraguas plegable que me protegió de la

llovizna al entrar en la aldea. Lo hice justo cuando una anciana,

encogida de hombros, cruzaba la calle. El viento levantaba sus ropas

y parecía tambalearse, fue a ella a quien le pregunté por la casa

de Nuan. Se quedó quieta y desconcertada ante mi pregunta. El viento

mecía sus cabellos blancos y su ropón, acentuando la fragilidad de

su cuerpo. La lluvia caía en gotas disgregadas pero tan grandes como

monedas de cobre que de cuando en cuando impactaban su rostro.

“¿Dónde está la casa de Nuan?”, insistí. “¿Qué Nuan?”.

Contestó y tuve que precisar: “la tuerta Nuan”. Entones me miró

con enorme desconfianza, y apuntó con un dedo a una hilera de casas

coronadas con tejas azules.

Parado en la acera grité: “¿Está en casa la cuñada Nuan?”.

El primero en contestarme a ladridos fue el perro blanco. No era nada

parecido a aquellos perros odiosos que te hostigan a saltos y

jaloneos para intimidarte. Tranquilo e impasible, permaneció en su

lecho de pasto seco, con la mirada adormilada y un ladrido más bien

amable y generoso, con la gallardía de un perro de raza pura.

A mi segundo llamado Nuan al fin respondió con su voz cristalina

desde dentro de la casa. Pero no fue ella quien salió a mi encuentro

sino un hombre feroz, barbado, con las pupilas marrón y la mirada

crispada que se detuvo en la contemplación desaprobatoria de mis

pantalones. Conforme avanzaba era yo quien retrocedía. Me apuntaba

con el dedo meñique que agitaba mientras escupía un sinnúmero de

sílabas incomprensibles. Aunque el tío me advirtió que el marido

de Nuan era mudo, parado frente a aquel loco no pude más que

estremecerme sin remedio. La tuerta que se casa con el mudo, un roto

para un descosido, de nuevo me estremecí.

* * *

Nuan, compartíamos grandes esperanzas por aquellos días. Cuando

el teniente Cai se marchó nos dejó henchidos de optimismo. El día

que partió derramaste todas tus lágrimas por él. Aún recuerdo su

rostro pálido en el momento en que sacó de su bolsillo un peine de

cuero de buey y te lo regaló. Yo también lloraba y le aseguré que

esperaríamos a su regreso para llevarnos con él. Esperen por mí,

contestó.

Con el otoño ya muy avanzado, y el sorgo ya rojo y maduro, nos

enteramos de que el Ejército de Liberación reclutaba nuevas tropas

en la cabecera municipal. Estábamos tan emocionados con la noticia

que no pegamos el ojo toda la noche. A uno de los profesores de

nuestro bachillerato, que viajaría a la cabecera municipal para

hacer algunas diligencias, le encargamos que preguntara en la oficina

de reclutamientos por el teniente Cai. Cuando el profesor regresó,

nos aclaró que en esta ocasión el reclutamiento estaba a cargo de

la fuerza aérea, que vestían uniformes azules con amarillo, y que

no había personal de la unidad a la que pertenecía el teniente Cai.

Yo sentí una gran frustración, pero tú en cambio exudabas

optimismo: “El teniente Cai nunca nos engañaría”, dijiste.

“Hace tiempo que seguro ya nos olvidó”, repliqué. Tu padre se

burlaba de nosotros: “les dan un palo y creen que es un rifle”,

nos dijo. “Para él ustedes no eran más que unos niños. El buen

metal no se utiliza para clavos, de la misma manera que un buen

hombre no está hecho para ser soldado. Mejor terminen su escuela, y

hagan algo de provecho, ya dejen de soñar con tonterías”. “A mí

jamás me tomó por niña, a mí nunca me vio como niña”,

reviraste enardecida y hasta ponerte roja del coraje. “¡Suficiente!”,

gritó tu padre. Me admiró tu vehemencia y casi no podía

reconocerte en ese estado. “Si no vino este año vendrá el

próximo”, te dije, “y si no el que sigue”.

Como ya he dicho, el teniente Cai era un hombre muy apuesto, un

noble y digno representante de la raza humana. Alto y delgado, de

facciones finas, siempre lucía impecablemente rasurado. Tiempo

después me confesaste que la víspera de su partida te besó

tiernamente la frente. Me dijiste también que tras el beso suspiró

profundo y te dijo: “Hermanita, eres noble y pura, y es por eso que

siento una rabia innombrable”.

—Cuando me enrole me casaré con él —aseguraste.

—Ni lo sueñes —respondí—, ni por cien kilos de carne de

puerco como dote se casaría contigo.

—Entonces me casaré contigo.

—Pero yo no quiero —te respondí.

—Yo realmente te quiero —dijiste.

Ahora que he vuelto a repasar la escena, recuerdo que me parecías

muy atractiva por aquel entonces, tus dos pequeños pechos como

capullo solían acelerar mi corazón.

* * *

El mudo me miraba con hostilidad. Me apuntaba con su dedo meñique

en señal de desprecio y de odio. Yo trataba de sonreírle para

granjearme su simpatía, pero él insistía en apuntarme a la cara no

ya con uno sino con los dedos de ambas manos en un gesto

indescifrable. Entre los conocimientos acumulados de mis travesuras

infantiles encontré la respuesta a esos extraños ademanes: yo

tendría que haberle contestado con un ademán similar que

representaba a un sapo viscoso sostenido con las manos. Pensé que

mejor sería darse vuelta y correr, pero entonces vi a los trillizos

salir de la casa. Los tres eran casi idénticos, vestían iguales e

iguales eran sus cabezas rapadas. Parados en el umbral de la puerta,

tres pares de ojos igual de pequeños y amarillos me examinaban. La

manera de agruparse con las cabezas inclinadas al mismo lado los

hacía parecer una tercia de pollos desplumados e irascibles. Tenían

por otra parte un aspecto envejecido, la frente salpicada de arrugas,

sus mandíbulas firmes y pronunciadas. Los tres temblaban absortos.

Rápidamente saqué unos dulces de mis bolsillos y se los ofrecí,

pero enseguida el mudo los ahuyentó con las manos mientras guturaba

sin sentido. Los niños devoraban con la mirada los dulces de mil

colores y permanecían paralizados; intenté acercarme a ellos pero

el padre se interpuso con los mismos ademanes y los mismos balbuceos

histéricos.

Por fin se apareció Nuan, un tanto apurada pero con las manos

cruzadas por delante aparentando serenidad. Enseguida adiviné el

motivo de su tardanza, se demoró en el acto arduo de abrocharse una

blusa tradicional de tela azul saturada de botones y de enfundarse en

un pantalón gris que lucía recién planchado. Este tipo de blusas,

que solían usar las actrices de otra época, ya casi no se les veía

en este tiempo. Verla así me invadió de nostalgia. Aquella blusa

hacía resaltar sus pechos y subrayaba los rasgos finos de su cara no

menos que la altivez de un cuello espigado. Se había puesto un ojo

postizo en el cuenco vacío que de algún modo restituía la simetría

de su rostro. Sentí al verla una profunda tristeza. Suelo contemplar

la vida con una sensibilidad extrema, mi corazón se estremece hasta

con los sucesos más triviales, de manera que en esta ocasión no

podía sentir de otra manera. No pude tampoco estacionar la mirada en

su ojo postizo, carente de vida y de una opacidad perturbadora. Al

darse cuenta de que la observaba se inquietó y agachó la cabeza

para huir de mi mirada, le dio la espalda al mudo, me encaró, me

quitó la mochila del hombro y me invitó a pasar.

El mudo, poseído por la ira, la empujó con un brillo de rabia en

la mirada. Apuntó de nuevo el dedo meñique de su mano, esta vez con

dirección a mis pantalones de mezclilla y profiriendo toda clase de

balbuceos y gruñidos. Todos los músculos de la cara se le movían y

contraían por la forma vehemente en que intentaba expresarse, su

presencia no era menos impactante que terrorífica. Por último

aventó un enorme escupitajo al piso y con sus enormes patas lo

aplastó. Al parecer su odio hacia mí tenía que ver con mis

pantalones de mezclilla. Me arrepentí de traerlos y decidí que al

regresar le pediría prestado a mi tío un pantalón de cintura ancha

de los que se estilan por esos rumbos.

—Cuñadita —le dije apenado—, parece que nuestro Gran

Hermano no me recuerda.

Pero ella por única respuesta le propinó al mudo un empujón

enérgico. A golpes de pantomima se esforzó por explicarle quién

era yo. Leí un gesto de aprobación en el hecho de señalarme

primero y luego calificarme con el pulgar hacia arriba; de la misma

manera le explicó la localización de mi pueblo; apuntó a los

bolígrafos en mi bolsillo, y al escudo universitario en mi pecho,

hizo ademanes de alguien escribiendo y dibujó un libro en el aire

con sus dedos. ¡Cuánta elocuencia en sus gestos! El mudo algo debió

de comprender que se calmó de inmediato. Su mirada, ahora dócil,

parecía la de un niño grandulón. Mostraba los dientes amarillos al

reírse de manera pueril, golpeando el suelo con sus pies y emitiendo

ruidos extraños, me dio una palmadita en el pecho y se ruborizó.

Esta vez comprendí sus gestos: parecía emocionado. Ganarme la

confianza de este singular personaje me causó un gran alivio,

entonces los trillizos al fin se me acercaron con la mirada fija en

mi mano llena de dulces. “¡Vengan!”, les dije.

Los niños miraron al padre como buscando su aprobación y al ver

su cara sonriente, se abalanzaron sobre los dulces y se los

arrebataban. En la arrebatiña un dulce cayó al piso y se trenzaron

en una lucha por rescatarlo. El mudo los miraba regocijado. Nuan

suspiró relajada y dijo:

—Ya lo has visto todo, a estas alturas pensarás lo ridículos

que somos.

—Cuñadita, ¿cómo crees? Son hermosos.

El mudo, sin dejar de mirarme, reía amigablemente. Se dio la

vuelta y le propinó un puntapié a los trillizos que continuaban

forcejando por los dulces. Al separarse, los tres clavaron en el

padre sus pequeños ojos truculentos. Dividí los dulces por partes

iguales y se los repartí. El ánimo del mudo pareció descomponerse

de nuevo y entre manotazos y carraspeos algo quiso decir a los

trillizos. Ellos escondieron las manos atiborradas de dulces en sus

espaldas. El mudo gimió con más fuerza, y entonces no tuvieron más

remedio que sacar un dulce cada uno y ponerlo en la enorme palma de

su padre. Desaparecieron como bólidos de nuestra vista. El mudo

contemplaba sus dulces sobre la palma de la mano con gesto idiota, y

luego concentró su mirada en mí. Movía los labios con denuedo y se

esmeraba en ademanes que me hicieron voltear a ver a Nuan como

pidiendo su ayuda:

—Dice que hace tiempo que sabe de ti. Dice también que muere

por probar uno de estos dulces finos que trajiste de Pekín.

Ya entrado en gestos ensayé el propio y haciendo como si me

metiera un dulce a la boca le hice saber que era el tiempo de

intentarlo. Me sonrió complacido, liberó la envoltura y se lo

tragó. Masticaba e inclinaba la cabeza en un afán inquisitivo. Su

dedo pulgar apuntando hacia arriba fue la señal aprobatoria del

primer caramelo, y se siguió de frente con el segundo. Le dije a

Nuan que la próxima vez me aseguraría de traer más caramelos para

mi hermano mudo.

—¿Vendrás de nuevo? —preguntó.

—Por supuesto que lo haré —le respondí.

Antes de seguirse con el tercero, el mudo recapacitó y se lo

ofreció a Nuan con un gesto hosco. Ella parecía rechazarlo cerrando

los ojos, pero el mudo balbuceó un “argh” gutural e insistente.

Rugió de nuevo y puso el caramelo frente a la cara de Nuan, pero

esta vez ella lo rechazó categórica con un movimiento de cabeza. Un

“argh” aún más estruendoso antecedió el momento en que el mudo

la tomó del pelo, se llevó a la boca el dulce con todo y envoltura,

lo liberó y ensalivó entre su lengua, y una vez pegajoso y chupado

lo tomó con una mano y lo introdujo a la fuerza en la boca de Nuan,

que sin ser pequeña, frente a los dedos del monstruo tan grandes

como un pepino, lucía diminuta. Comparados con sus dedos inflamados

y oscuros, los labios de Nuan parecían infinitamente tiernos y

delicados. Frente al mudo, Nuan era un dechado de fragilidad.

Nuan sostuvo el dulce en la boca, y no lo masticaba como tampoco

lo escupía, en una actitud estoica. El mudo me dirigió una sonrisa,

como celebrando una victoria. Entonces ella rompió la incomodidad de

la escena y me dijo: “mejor entremos, es muy tonto seguir parados

aquí bajo el viento”. Barrí el patio con la mirada y cuando ella

me sorprendió oteando me dijo: “¿Qué ves? Aquél es un burro

grande que patea y muerde a los extraños, sólo a él le obedece. En

la primavera compró aquella vaca que hace un mes parió a su primer

becerro”.

En su patio había un enorme establo. La vaca estaba en los

huesos, y pese a todo daba de amamantar a un becerro fornido, que al

alimentarse meneaba la cola y golpeaba con su cabeza las ubres

adoloridas de su madre, que encogía el lomo y entronaba la vista en

señal de resignación.

El mudo tenía una capacidad sorprendente para beber alcohol. Se

tomó él solo casi la totalidad de la botella de un licor muy fuerte

llamado Relámpago Blanco, y yo apenas probé un vaso. Él estaba

como si nada y yo ya sentía los efectos. Abrió la siguiente

botella, me llenó el vaso y alzando su copa con ambas manos brindó

a mi salud. Temeroso de ofender a mi amigo, con una determinación

temeraria alcé mi copa y le di fondo. Fingí estar más ebrio de lo

que estaba para evitar un nuevo brindis, me tambaleé un poco y me

recosté. El mudo enrojecido por el licor celebró mi derrota y se lo

hizo saber con un gesto a Nuan. Ella nos miró a los dos y me dijo en

voz baja: “no pretendas competir con él, diez como tú no le

llegan. De ninguna manera vayas a emborracharte”. Yo puse mi pulgar

hacia arriba y lo señalé a él, luego con el dedo meñique hacia

abajo, me señalé a mí. El licor se fue y los ravioles llegaron.

“Comamos juntos, cuñadita”, le dije. Con el permiso del mudo los

trillizos se arremolinaron como lobeznos alrededor de la cama que

servía de mesa. Nuan a nuestro lado servía la comida. Le pedí

comer con nosotros pero dijo que se sentía mal, que le dolía el

estómago.

Después de la comida, el viento cesó y las nubes se disiparon.

El sol ahora brillaba con fuerza al sur de la bóveda celeste. Nuan

sacó un pedazo de tela amarilla del tocador, señaló a los tres

hijos y mirando al mudo apuntó hacia el noreste. El mudo asintió

con la cabeza. Nuan me dijo: “Descansa un poco, yo iré al pueblo

para mandar hacer algo de ropa para los niños. No me esperes,

después del mediodía puedes marcharte”. Me lanzó una mirada

llena de intensidad, tomó su morral y caminando de prisa salió por

el patio. El perro blanco la seguía con la lengua afuera.

Nos quedamos solos el mudo y yo sentados uno al lado del otro, de

cuando en cuando nuestras miradas se cruzaban y él sonreía. Los

trillizos jugueteaban y al poco se quedaron dormidos. El calor

arreciaba y las cigarras chirriaban con fuerza en los árboles

aledaños. Entonces el mudo se despojó la camisa y dejó al

descubierto una musculatura imponente. Me sentí al mismo tiempo

intimidado y ridículo teniendo que soportar el insoportable hedor

que emanaba de su cuerpo. El mudo parpadeaba sin cesar y entonces con

las dos manos se talló el pecho del que arrancaba fragmentos de lodo

gris que asemejaban las heces de una rata. Con su enorme lengua de

lagarto se humedecía los labios de manera grotesca. Verlo me provocó

náusea, me sentía acalorado y la escena me hizo pensar en las aguas

verdosas y corrompidas debajo del puente. El sol se escabulló por lo

alto de la ventana y pegaba sobre la tela de mis piernas envueltas en

mezclilla. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera y enseguida el mudo

balbuceó algún sonido, se bajó de la cama, y de un cajón sacó un

reloj electrónico para mostrármelo. Le hice ver con gestos que el

suyo era mejor que el mío, y sin ocultar su alegría se puso el

reloj en la muñeca derecha. Con otro gesto le hice ver que se lo

había colocado en la mano incorrecta, pero él rechazó mi propuesta

con un movimiento de cabeza y un tanto confundido. Ya no me quedó

otra cosa que sonreír e intenté una conversación:

—Pero qué calor. Calculo que este año la cosecha será muy

buena. Podrás cosechar hasta el fin del otoño. Oye, ese burro que

tienes ahí luce muy bien. Después del Tercer Pleno del Partido las

cosas han mejorado mucho para los campesinos, ¿no crees? Hermano, ya

eres rico, es tiempo de comprarte un televisor. Ese licor Relámpago

Blanco es de primera, y además realmente pega…

“Aaaah… Aaaah”, balbuceaba el mudo con una cara exultante

mientras se mecía el cabello con ambas manos. Luego movió una de

ellas hacia atrás y hacia adelante a la altura de su pecho. ¿A

quién diablos le querrá ahora cortar la cabeza?, pensé. Advirtió

que no le estaba entendiendo y con nuevos aullidos me transmitía su

ansiedad. En un nuevo intento se apuntó con el dedo al ojo derecho,

la otra mano la hizo bajar desde el cabello hasta el cuello y no sé

cómo pero entendí que intentaba decirme algo en relación a Nuan.

Asentí con la cabeza. Se acarició sus negros pezones, señaló a

los niños, y se sobó el estómago. Me parecía estar entendiendo

pero no completamente y así se lo hice ver. Un tanto exasperado se

puso en cuclillas y trató de nuevo de explicar algo con señas cada

vez más ansiosas, a las que yo respondía asintiendo como si

entendiera. Me dieron ganas de aprender el lenguaje de los mudos.

Finalmente decidí despedirme cuando ya estaba empapado por el

sudor. No me resultó difícil de entender su intención amistosa

cuando me sonrió con su cara de niño y llena de nobleza, y cuando

me dio unas palmaditas en mi pecho y luego en el suyo como sellando

una amistad. Le respondí emocionado: “Hermano, ¡seremos amigos

para siempre!”. Hizo levantarse a los trillizos que todavía

amodorrados me acompañaron a la puerta. Saqué mi paraguas y se lo

di en señal de obsequio, también le dije cómo usarlo. Lo recibió

como si fuera un tesoro y lo abría y lo cerraba muy intrigado. Los

niños también miraban con asombro al paraguas. Con una seña le

hice ver que tenía que emprender la marcha con rumbo al sur.

Balbuceó algo como pidiéndome que aguardara, se metió corriendo a

la casa y enseguida apareció con una navaja en las manos, me mostró

su hoja afilada que evidenciaba a todas luces su calidad. Arrancó la

rama gruesa de un árbol junto a la puerta y la rebanó en varios

pedazos que acabaron en el suelo. Entonces puso la navaja en mi

morral.

Cavilando de regreso a mi pueblo, comprendí que el mudo, con todo

y sus rudezas y limitaciones, era un tipo con personalidad. Nuan a su

lado no sufriría demasiado. Si bien no podían hablar, el lenguaje

de señas, muecas y miradas les permitiría resolver por otras vías

esta limitación. Pensé que tal vez mis dudas y temores con respecto

a sus vidas eran infundadas. Al alcanzar el puente depuse toda

aprehensión en relación con Nuan y sus problemas y sentí el

impulso de saltar al río para darme un baño. No había gente en el

camino. La lluvia mañanera ya se había evaporado, el polvo amarillo

y seco ocupaba de nuevo su lugar en el suelo. Las hojas del sorgo

brillaban aceitosas expuestas al rayo del sol, las langostas volaban

entre la yerba como si fueran tijeras aladas que cortaban el aire con

su peculiar zumbido. El agua sonaba debajo del puente y el perro

blanco se encontraba echado a la orilla del puente.

Apenas me vio el perro comenzó a ladrar mostrándome sus blancos

y afilados dientes. Tuve el presentimiento de que algo raro estaba

pasando. El perro se puso en pie y se enfiló hacia el campo de

sorgo. De cuando en cuando volteaba y me ladraba como pidiendo que lo

siguiera. La tensión de la escena me recordó al pasaje de alguna

novela de espionaje y metí la mano en mi morral para empuñar la

navaja que me regalara el mudo. Me hice paso entre las ramas del

sorgo hasta que se abrió un claro en el que pude contemplar a Nuan

sentada con su bolso a un lado. Había hecho una cama de hojas secas

y estaba ahí, recostada en medio del escenario de un rojo intenso.

Al verme sacó de su bolso la tela amarilla como para disponerla en

el suelo, al extenderla la tela proyectó una sombra que bailaba

sobre su rosto. El perro también se acomodó en el suelo con su

cabeza descansada en las patas delanteras.

Sentí escalofríos y los dientes me rechinaban por la tensión.

Como pude le pregunté: —¿Pero no tendrías que estar en el

pueblo? ¿Qué haces aquí?

—Creo en el destino —me dijo, escurriendo lágrimas

cristalinas que rodaban por sus mejillas—. Le dije al perro:

perrito, si acaso puedes entender mis sentimientos corre hasta el

puente y hazlo venir. Si viene, eso significa que el destino nos

reúne. Y mira, aquí estás.

—Será mejor que regreses a tu casa —le respondí—, él

incluso me acaba de regalar esta navaja.

—Te fuiste por diez años, pensé que no te volvería a ver en

esta vida. ¿Aún no te has casado, cierto? No estás casado. Ya lo

has visto tal como es él, lo mismo te puede matar de un beso que de

un golpe. De seguro ya sospecha algo y en cualquier momento podría

tomar una soga y amarrarme. Estoy tan aburrida que lo único que hago

todo el día es conversar con el perro. Perrito, has estado conmigo

desde que perdí el ojo y has envejecido más rápido que yo misma.

Quedé embarazada al siguiente año de nuestro matrimonio, el vientre

se me infló como un globo. Antes de parir no podía siquiera caminar

y el vientre me impedía verme los pies. Parí tres de un solo golpe,

cada uno de dos kilos, flacos como gatos. Se ponían de acuerdo para

llorar a la vez y para mamar a la vez, pero yo sólo tenía dos

pechos así que se turnaban para comer y mientras uno lo hacía los

otros dos lloraban. Casi me vuelvo loca en los primeros dos años

desde que nacieron, me moría de angustia. Le pedía a dios que no

salieran como su padre, que les permitiera el don del habla. Cuando

alcanzaron siete u ocho meses de edad empecé a perder la esperanza.

Las cosas no parecían estar bien, al parecer eran sordos y tontitos,

cuando lloraban lo hacían en un tono casi imperceptible. Yo le

rogaba a los cielos, Dios, que al menos uno de ellos hable y me haga

compañía, pero no fue así: los tres salieron tan mudos como su

padre.

Sentí que me hundía de la pena y le dije:

—Todo es culpa mía, cuñadita, si no te hubiera llevado al

columpio en aquella ocasión.

—No fue tu culpa —respondió—, lo he pensado muchas veces y

sé que yo fui la culpable. Recordarás que te confesé el beso en la

frente del teniente Cai, en realidad él me quería y esperaba de mí

que huyera de la casa y me uniera a su tropa, pero no me atreví, no

tuve el valor. Y luego pasó lo del columpio. Recibí todas las

cartas que escribías desde la universidad pero me rehusé a

responderlas. Pensé que me veías como una persona desfigurada que

ya no valía la pena. Con que uno de los dos sufra es suficiente,

pensé. Al fin que yo ya no te merecía. Qué tonta fui. Ahora dime

una cosa: ¿si en aquel entonces te lo hubiera pedido te habrías

casado conmigo?

—Claro que sí, por supuesto —le dije no menos conmovido por

la pregunta que por la ternura salvaje de su rostro.

—Qué bien, veo que me comprendes. Temía provocarte repulsión

y por eso me puse el ojo postizo. Estoy justo en mis días fértiles,

quiero un hijo que pueda hablar. Si aceptas, serás mi salvador; si

te niegas, mi verdugo. Sé que hay mil razones y diez mil pretextos

para no aceptar, pero por lo que más quieras no las menciones.

.jpg)

0 comentarios:

Publicar un comentario